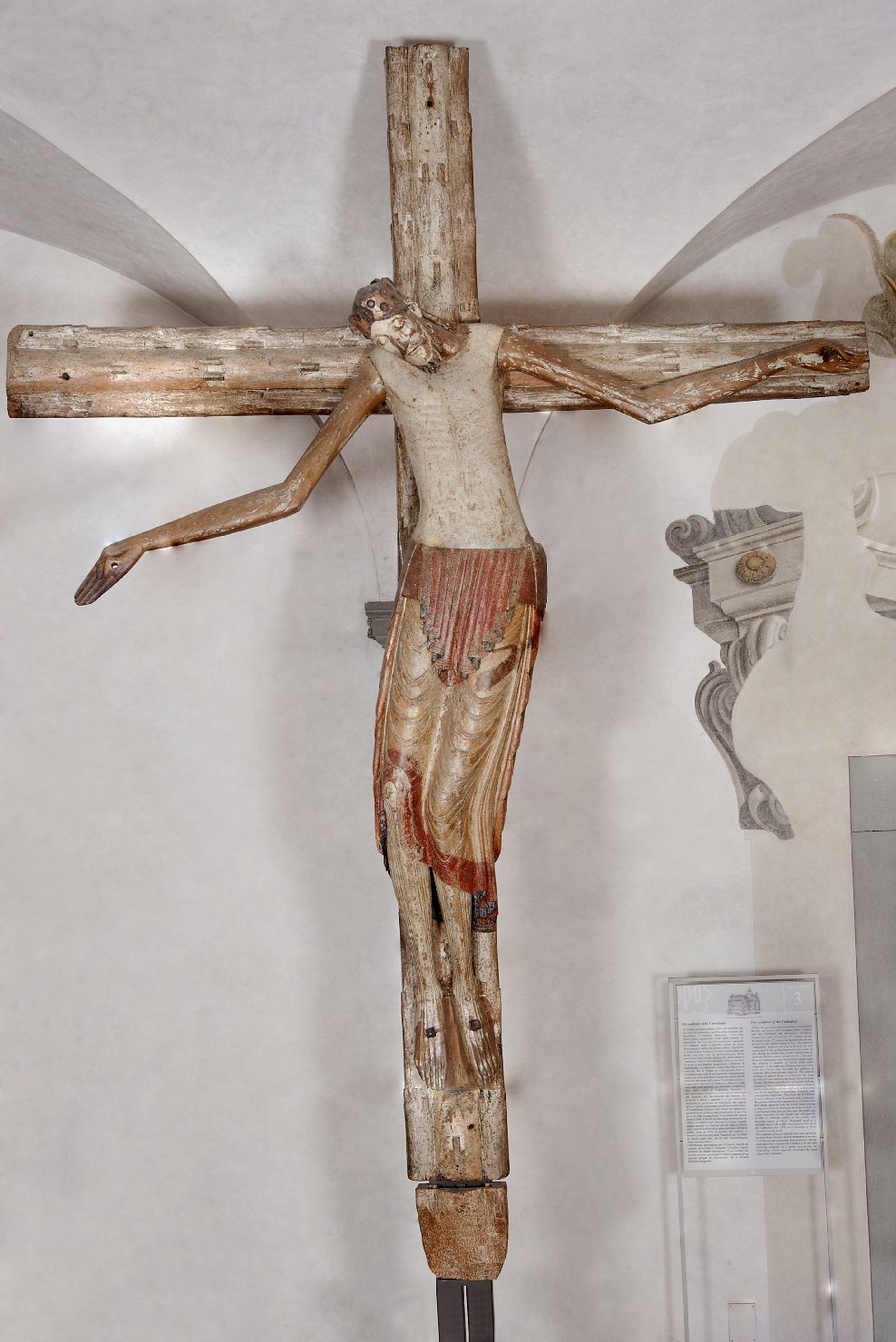

Cristo deposto dalla croce

Il corpo, adagiato su una spessa croce che presenta un asse centrale in rilievo, si presenta con una linea serpentinata ed è costruito per parti giustapposte, con le braccia allungate e scheletriche, molto danneggiate, una ancora attaccata alla croce e l'altra calata nella posa tipica della Deposizione (nella precedente sistemazione, l'opera era stata ritenuta un semplice Crocifisso e le braccia erano state inchiodate ai legni), il tronco minuto e piatto, le gambe molto alte e sproporzionate rispetto al resto del corpo con i piedi infissi separatamente; il lungo perizoma, quasi diafano, è la parte più interessante e meglio conservata dell'opera, con il drappo coprente, dalle pieghe morbidamente accavallate, rosso sopra e blu sotto, mentre è quasi trasparente il velo che ricopre le gambe, sottolineato da solchi simili a unghiate che corrono paralleli sulle cosce e con un bordo liscio, rosso, che indugia lasciando scoperto il ginocchio destro, leggermente avanzato (la veste è abbellita da sottili motivi dorati); la testa ha l'incarnato ormai bianco, come il resto del corpo, e pende inclinata sulla spalla destra con i grandi occhi chiusi, la barba risolta in isolate ciocche terminanti in riccioli e la massiccia corona, adagiata sui capelli sottilmente striati, che in origine doveva essere impreziosita da pietre policrome incastonate negli incavi ormai vuoti

- OGGETTO crocifisso

-

MATERIA E TECNICA

legno/ scultura/ pittura

- AMBITO CULTURALE Bottega Francese

- LOCALIZZAZIONE Museo dell'Opera del Duomo

- INDIRIZZO Piazza del Duomo, Pisa (PI)

- NOTIZIE STORICO CRITICHE Che l'opera originariamente si trovasse nel presbiterio, probabilmente sopra l'altar maggiore, lo affermano le fonti più antiche, a partire dal canonico Roncioni, che scrive negli anni a cavallo tra Cinquecento e Seicento: "Fu questo devotissimo Crocefisso con grandissima riverenza e devozione, posto nella chiesa maggiore sopra l'altare grande; ma di poi, essendovi messo il santissimo Sagramento del Corpo di Cristo (che fu l'anno 1362) fu trasportato nella cappella dell'Annunziata" (Roncioni 1844, p. 149) vale a dire nel transetto settentrionale; quindi, nel 1559 subì un ulteriore spostamento finendo nella chiesa di Sant'Anna (Martini 1723, tav. XIX; a questo complesso, in strette relazioni con l'Opera della Primaziale, furono donati, per venire reimpiegati come materiale costruttivo nel chiostro, altri pezzi della piazza del Duomo: un tronco di colonna (cfr. scheda n. 40001885) e un capitello, proveniente dal campanile: Milone 1993, p. 317). La leggenda voleva, inoltre, che l'opera non fosse di origine pisana, ma fosse stata ritrovata a Nazareth dai Pisani partecipanti alla prima Crociata nel 1099: "trovando rovinate tutte le chiese [...], volendo per loro devozione restaurarne alcune, fecero cavare le rovine di una, dedicata sotto il nome della Natività di tanta Vergine; e fra quelle rovine trovarono un Crocefisso grande, di rilievo, sano e senza danno alcuno o detrimento. E venendo a tutti gran compunzione di tal cosa, considerando che non senza divino mistero si fosse così lungo tempo conservato sotto terra, deliberarono di portarlo a Pisa" (Roncioni 1844, pp. 148-149). Dalla posa e dalle tracce, sul ginocchio sinistro, dell'attacco di una mano (Caleca 1986 a, p. 77), si comprende che in origine il Cristo doveva far parte di un gruppo della Crocefissione, assieme a Maria, a Giovanni e agli assistenti, Nicodemo e Giuseppe, che lo depongono dalla croce, un complesso frequente nelle chiese medievali e quasi sempre lavorato nel legno (solo in toscana restano vari esemplari, tra cui quello più famoso è quello duecentesco di Volterra). Come notava già Pietro Toesca, il primo a porre l'attenzione sull'opera, esposta alla Mostra della Scultura pisana del Trecento, l'opera non è di artisti locali, ma presenta notevoli analogie con la produzione d'oltralpe; in particolare lo studioso pensava alla Borgogna (Toesca 1947, pp. 135-139), istituendo confronti con il Crocifisso donato da Curajod al Louvre, mentre Caleca (1986 a, p. 78) allarga il campo alla produzione coeva spagnola; la datazione più plausibile è quindi nella seconda metà del XII secolo; certamente il fatto che si tratti di un prodotto francese non ostacola, anzi rafforza l'ipotesi leggendaria che esso provenga dalla Terrasanta, regione dove, nel XII secolo, l'arte francese era di casa

- TIPOLOGIA SCHEDA Opere/oggetti d'arte

-

CONDIZIONE GIURIDICA

proprietà persona giuridica senza scopo di lucro

- CODICE DI CATALOGO NAZIONALE 0900665597

- NUMERO D'INVENTARIO 2014OPAOA00665597

- ENTE COMPETENTE PER LA TUTELA Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno

- ENTE SCHEDATORE Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno

- DATA DI COMPILAZIONE 1995

-

DATA DI AGGIORNAMENTO

2007

2014

- LICENZA METADATI CC-BY 4.0