Ritratto di Carlo Emanuele I di Savoia

dipinto

post 1701 - ante 1750

Il personaggio è rappresentato a mezzo busto, con taglio poco al di sopra del punto vita. Il corpo e il viso sono ruotati di tre quarti. Lo sguardo è rivolto verso l’osservatore. Porta i capelli corti con la fronte scoperta, baffi appuntiti e barba. Indossa una gorgiera e un giuppone, abbottonato sul davanti, attraversato da piccoli tagli disposti lungo linee diagonali che vengono riproposti anche per le maniche. Al collo pende il collare dell’ordine della SS.ma Annunziata. Sfondo unito di colore bruno. La tela è posta entro una cornice di formato e luce rettangolare in legno intagliato e dorato. Tipologia a cassetta. Battuta liscia; fasce modanate

- OGGETTO dipinto

-

MISURE

Altezza: 72 cm

Larghezza: 51 cm

- AMBITO CULTURALE Ambito Piemontese

- LUOGO DI CONSERVAZIONE Castello Reale

- INDIRIZZO Via Francesco Morosini, 3, Racconigi (CN)

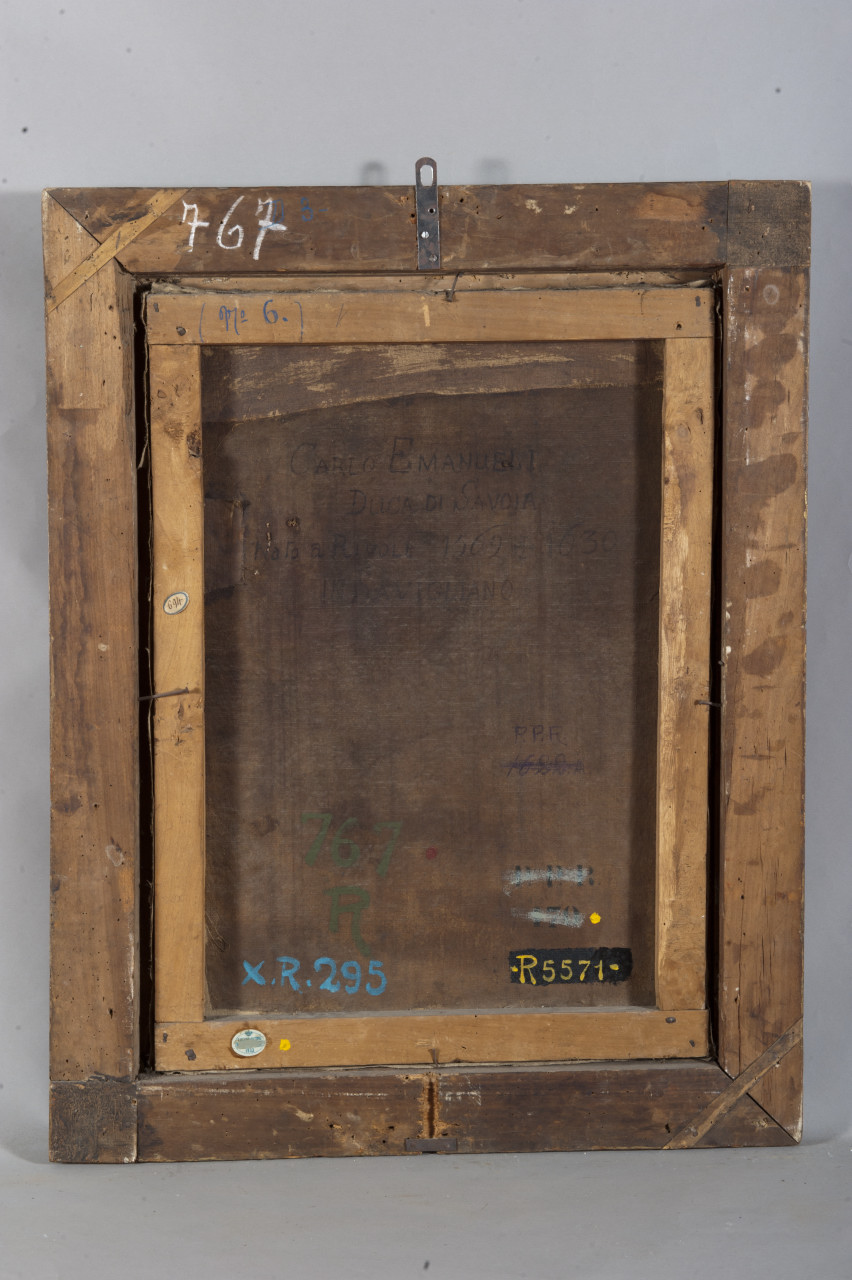

- NOTIZIE STORICO CRITICHE L’opera, secondo quanto indicato sul retro della tela, raffigura il duca di Savoia Carlo Emanuele I (Rivoli, 1562-Savigliano, 1630). Le fattezze del volto, seppure un poco idealizzate, appaiono compatibili con l’iconografia documentata del principe. L’abito appare un poco anomalo, sebbene i suoi caratteri effettivamente, in particolare nel giuppone di tessuto chiaro, ulteriormente impreziosito da numerosi tagli, corrispondano alla moda diffusa a livello europeo almeno dagli anni Cinquanta del XVI secolo sino all’inizio del successivo. L’utilizzo della gorgiera, conferma che il modello di riferimento si colloca entro gli anni dieci—venti del Seicento. Da un punti di vista stilistico, infatti, l’opera mostra richiami a un’esecuzione tarda, forse da un prototipo originale, essendoci un altro esemplare molto simile conservato nelle raccolte del castello di Racconigi ed esposto in questo stesso ambiente. Figlio di Emanuele Filiberto di Savoia e di Margherita di Valois, inizialmente, nell’ambito delle dinamiche di alleanze internazionali, proseguì l’indirizzo filo asburgico paterno, sposando nel 1585 Caterina Micaela, nipote dell’imperatore Carlo V. Come dono per la consorte acquistò in quello stesso anno dal cugino Carlo Emanuele di Savoia Nemours la delizia di Mirafiori. Nel corso dell’ultimo decennio del Cinquecento avviò, dando concretezza a quella x della Ragion di Stato teorizzata da Giovanni Botero, una ambiziosa politica estera che ambiva a svincolarsi dal controllo asburgico, ma che di fatto oscillò costantemente, con repentini cambi di alleanza, tra Francia e Spagna. Sul fronte della penisola italiana, l’intraprendenza militare di Carlo Emanuele I, seppure non sempre coronata dal successo, indusse gli stati confinanti, in particolare i principati padani, a riconsiderare il ducato nelle relazioni politico-diplomatiche, come dimostra il doppio matrimonio celebrato nel 1608 delle due figlie Margherita e Isabella, rispettivamente con i duchi di Mantova e di Modena. Già nel 1601, dopo un’occupazione decennale, l’annessione del marchesato di Saluzzo, in cambio della cessione alla Francia del Bugey, della Bresse, della Valromeu e del Gex aveva consolidato i confini occidentali dello stato. Sul fronte meridionale lo scontro con la Repubblica di Genova (1625-1634) si rivelò rovinoso, mentre su quello orientale, complessa e gravosa fu la situazione determinatasi con le due guerre di Monferrato (1613-1618; 1627-1631), pur conclusasi positivamente un anno dopo la morte del duca con il trattato di Cherasco che determinò l’annessione di 74 terre già sotto il controllo del marchesato monferrino, comprese le città di Trino e di Alba. Ampio fu il fronte del mecenatismo culturale, dalla creazione di una quadreria ducale alle iniziative letterarie, basti pensare al sostegno di poeti come Giambattista Marino, e dell’impegno finanziario per la creazione e l’ampliamento dei progetti per le residenze principesche. La tela è allestita all’interno di una ampia serie iconografica sabauda che include principalmente opere risalenti al XVII secolo, benché esse rappresentino esponenti del casato a partire dall’età medievale. La maggior parte dei dipinti pervennero in questa sede a seguito del dono del castello di Racconigi al principe di Piemonte Umberto di Savoia da parte di suo padre, Vittorio Emanuele III, nel 1929. Il primo volle collocare in questa residenza, analogamente a quanto dispose per i suoi appartamenti in Palazzo Reale a Torino, le sue raccolte di iconografia sabauda e dinastica, con attenzione anche alle famiglie regnanti che, nei secoli, avevano stretto alleanza con Casa Savoia. Queste opere, collezionate a partire almeno dal 1919, pervennero a Racconigi per selezione dall’arredo di altre residenze sabaude dei territori ereditari o acquisite dopo l’unità d’Italia, oppure furono donate o ancora acquistate sul mercato antiquario, o da famiglie dell’aristocrazia piemontese e del territorio nazionale. L’allestimento della Galleria cosiddetta dei ritratti, collocata nel padiglione di levante con prosecuzione nell’attigua galleria dei cardinali, è attestato nell’inventario stilato da Noemi Gabrielli all’inizio del sesto decennio del Novecento

- TIPOLOGIA SCHEDA Opere/oggetti d'arte

- CODICE DI CATALOGO NAZIONALE 0100399634

- NUMERO D'INVENTARIO R 5571

- ENTE COMPETENTE PER LA TUTELA Castello di Racconigi

- ENTE SCHEDATORE Castello di Racconigi

- DATA DI COMPILAZIONE 2016

- ISCRIZIONI verso, tela, in basso, a destra - R 5571 (giallo) - maiuscolo, corsivo alto-basso, numeri arabi - a matita - italiano

- LICENZA METADATI CC-BY 4.0