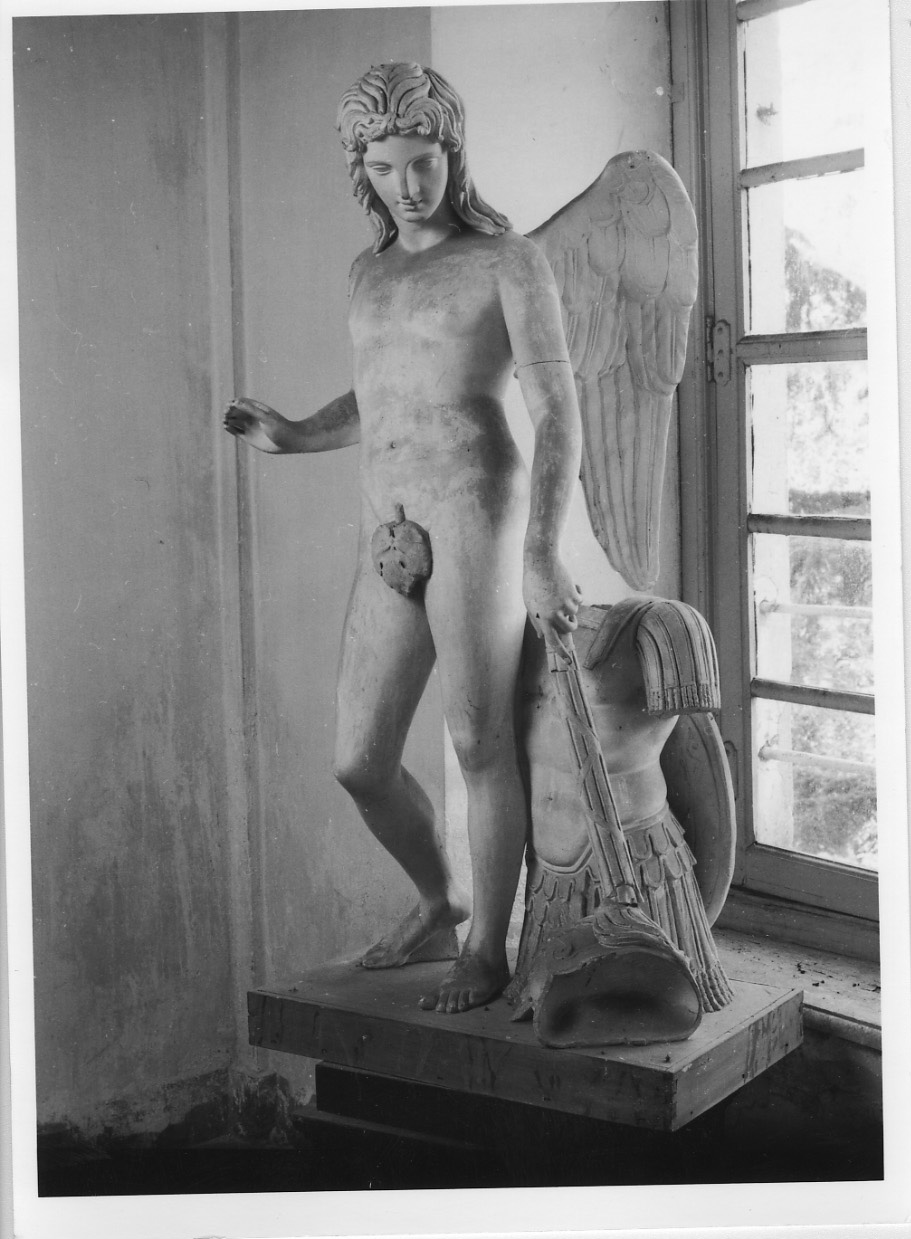

Genio della pace. angelo della pace

statua

1828 - 1828

Moccia Antonio (1805 Ca./ Ante 1842)

1805 ca./ ante 1842

L'angelo, con lunghi capelli ondulati e vestito a pieghe, ha la testa reclinata sulla destra e lo sguardo rivolto verso il basso. Trattiene con la mano destra una fiaccola rovesciata appoggiata ad un elmo. Accanto alla gamba destra è una corazza con scudo sul retro. Poggia su una base di legno dipinto a finto marmo grigio venato

- OGGETTO statua

-

MATERIA E TECNICA

gesso/ modellatura

-

ATTRIBUZIONI

Moccia Antonio (1805 Ca./ Ante 1842): esecutore

- LOCALIZZAZIONE Castello Ducale

- NOTIZIE STORICO CRITICHE La grande statua dell'angelo con fiaccola nella mano sinistra e lorica ed elmo ai suoi piedi è firmata da Antonio Moccia e risulta da poco completata nel novembre del 1828, come indica Thorvaldsen in una lettera in cui sostiene le capacità del giovane allievo, avendo "dato saggio della sua buona disposizione nell'esecuzione del Genio ultimamente da lui portato a compimento" (A. Baudi di Vesme, Schede Vesme. L'arte in Piemonte dal XVI al XVIII secolo, vol. III, Torino 1968, p.1045). Offerta dall'autore a Carlo Felice, l'opera è pagata 600 lire prelevate dalla cassa privata del re "in segno di gradimento", oltre alle spese "occorse pel suo trasporto al Reale Castello d'Agliè eseguito il 9 del corrente [febbraio 1829]" (ASTO, Casa S. M., Conti del patrimonio particolare di S. M. Esercizio 1829, n. nuovo 10333, ordini nn. 24 e 50). La statua intitolata il "Genio della Pace" è probabilmente da identificare con la scultura insignita del primo premio per il nudo nel concorso accademico compiuto da Moccia nel settembre del 1828 e senza dubbio alla base della commissione a lui affidata per il tempio torinese della Gran Madre di Dio (cfr. E. Gabrielli, Le decorazioni e gli arredi, in D. Biancolini, E. Gabrielli, a cura di, Il Castello di Agliè. Gli Appartamenti e le Collezioni, Torino 2001, p. 83). E' segnalata nelle collezioni ducali fin dal 1831, quando compare nella "Camera detta della Principessa Vittoria" (attuale Sala Cinese al primo piano nobile). Nella stessa collocazione è ancora ricordata nel 1843-45 mentre l'"Inventaro estimativo dei mobili, oggetti fissi, e semoventi, esistenti nel Castello" nel 1855 la registra con il numero 431 nella sala precedente, la "Camera in testa alla Galleria delle Arti" (attuale sala degli Antenati), posta su una base "di legno quadro colorito biggio". Nella stessa sistemazione è inventariata da Sampietro sempre nel 1855 mentre nel 1857 risulta spostata nella "Sala delli Staffieri N° II" (attuale sala dei Valletti) con il numero 432. Nel 1876 nella stessa sala si trova ancora una statua rappresentante un angelo, segnalata al numero 9 e indicata come più piccola rispetto ad altre due sculture in scagliola ivi presenti raffiguranti la "Carità" e la "Fede". Non più rintracciabile in nessuno degli ambienti citati nel 1908, nel 1927 sembra potersi identificare con la "Statua gesso su piedestallo legno rappresentante: "Un'angelo" segnalata al numero 5025 nel "Salone antico già Sala da bigliardo" (79) al secondo piano. Nel 1964 la "[Statua in gesso raffigurante Un angelo] con nella mano sinistra un bastone di comando che poggia su un casco vicino ad una corazza" è registrata con il numero 1717 nella "Foresteria" senza indicazione di stima. Lo scultore algherese Antonio Moccia, nato intorno al 1805, nel 1823 raggiunge all'Accademia di San Luca lo scultore Andrea Galassi e il pittore Giovanni Marghinotti, inviati a Roma nel 1819 come pensionati del Re Carlo Felice (cfr. M. G. Scano, Pittura e scultura dell'Ottocento, Nuoro 1997, p. 49). Nel settembre 1827 Moccia è l'unico premiato tra gli allievi della classe di scultura nel concorso romano per un altorilievo raffigurante un Gladiatore combattente; due mesi dopo esegue il busto di Leone XII collocato nella Cappella di S. Massimo nel Castello di Agliè. A lui Carlo Felice commissiona la statua della Beata Margherita di Savoia, la sua prima grande opera in marmo, ottenuta grazie alle garanzie fornite da Thorvaldsen, presso cui studia all'Accademia di San Luca. L'opera risulta terminata nel 1830 quando, secondo lo scultore danese, subì un lieve danno a una mano che ne ritardò la spedizione da Roma a Torino dove doveva essere collocata in una delle nicchie all'interno della chiesa della Gran Madre (cfr. "Gazzetta Piemontese", n. 67, 5 giugno 1833, p. 332). Secondo il recensore, il giovane "che supera appena la metà del quinto lustro della sua età", avrebbe studiato per dieci anni a Roma: sarebbe dunque nato alla fine del 1805 e avrebbe avuto sui diciott'anni al momento del trasferimento a Roma (M. G. Scano, op. cit., Nuoro 1997, pp. 63, 283, nota n. 120). Nel 1829 Moccia risulta ancora premiato per uno studio di "pieghe sul manichino" (cfr. "Gazzetta Piemontese", 5 giugno 1833). In Piemonte l'artista gode di speciale protezione da parte di Giuseppe Manno, primo ufficiale del Ministero degli Interni durante il regno di Carlo Felice e nei primi anni di quello di Carlo Alberto. Nel 1831, avvalendosi di un attestato del Thorvaldsen, chiede ed ottiene la continuazione della pensione da Carlo Alberto. Nel 1833, poco più che ventisettenne e ancora a Roma con pensione regia, modella dal vero i busti in marmo di Carlo Alberto e della regina Maria Teresa che si conservano sempre ad Agliè. continua in OSS)

- TIPOLOGIA SCHEDA Opere/oggetti d'arte

-

CONDIZIONE GIURIDICA

proprietà Stato

- CODICE DI CATALOGO NAZIONALE 0100208195

- NUMERO D'INVENTARIO 1

- ENTE COMPETENTE PER LA TUTELA Complesso Monumentale del Castello Ducale, Giardino e Parco d'Agliè

- ENTE SCHEDATORE Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte

- DATA DI COMPILAZIONE 2004

-

DATA DI AGGIORNAMENTO

2007

- ISCRIZIONI sullo scudo - Antonio Moccia fece/ 1828 - corsivo - a incisione -

- LICENZA METADATI CC-BY 4.0