Santa Caterina e un episodio della sua vita

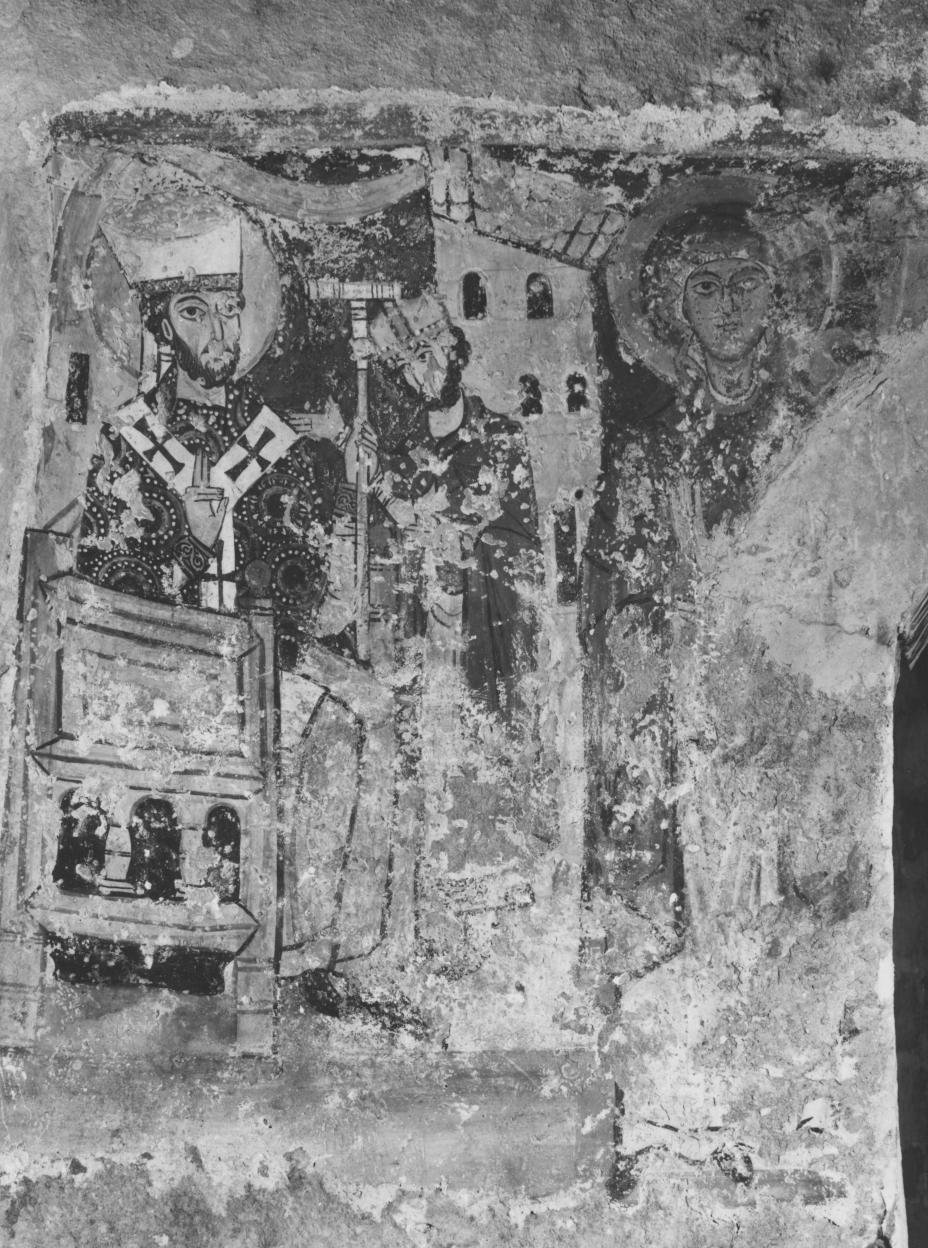

la scena superstite è occupata da tre figure, delle quali ha il massimorilievo quella destra: Probabilmente in origine l'affresco continuavaanche al lato ooposto della figura femminile, attualmente aperto da unarco. La scena è racchiusa su uno sfondo azzurro da una larga fasciarossa con sottolineatura bianca. A sinistra è collocata, quasiortagonalmente, una Cattedra lignea decorata da un motivo ad archetti,con le ante e lo schienale decorati da lacunari desinenti con un pomelloalla estremità del bracciolo. Su di essa siede, in abbigliamentoliturgico, (tunica, cotta, mantello e stola) un vescovo dalcaratteristico copricapo, la mitria bicorne, decorata alla base da ungallone, dalla quale pendono due infule. Il mantello, di color rossobruno, è adorno di orbicoli perlinati, mentre la stola è decorata dacroci lunghe e sottili a bracci patenti. Egli benedice alla latina eregge nella sinistra il caratteristico bastone a "tau" o croceegizia.(vedi scheda cartacea)

- OGGETTO dipinto

-

MATERIA E TECNICA

intonaco/ pittura a fresco

- AMBITO CULTURALE Ambito Italia Meridionale

- LOCALIZZAZIONE Matera (MT)

- NOTIZIE STORICO CRITICHE nella scena alcuni studiosi hanno identificato un episodio pertinentealla storia della città di Matera, la visita, cioè, del papa Urbano II inoccasione della consacrazione del Monastero di S. Eustachio nel 1093.Tale il significato proposto dal Gattini e fatto proprio dalla"scaletta". L'affresco è datato dal De Fraja "all'undicesimo o almeno aldodicesimo secolo". Ma non vi è nulla, dal punto di vista iconograficoche giustifichi tale interpretazione e, per le caratteristiche dellostile è evidente che si tratta di un'opera appartenente al XIII secolo.La scena è invece, a parere di chi scrive, da inserire in quelparticolare genere di pitture devozionali che comprende laraffrigurazione del santo o della santa con scene della sua vita. Sitratta, infatti, di un episodio relativo chiaramente alla figurafemminile a destra (ma in origine probabilmente centrale) che, percompendio ha avuto un rilievo particolare nella narrazione agiografica.In tale contesto l'iconografia si può riferire, in analogia con le scenedello stesso tipo relative, ad es., alla vita di S. caterina, alla"Passio" della santa di Alessandria. Anche se con qualche variante lascena sembra, infatti, raffigurare il noto episodio, più volterappresentato nella pittura romanica della disputa di S. Caterina con ifilosofi di Alessandria da lei convertiti e perciò anch'essimartirizzati. Le varianti riguardano sia il tipo e l'attitudine dellafigura femminile (altrove rappresentata in abiti principeschi, con unrotolo, con i simboli del suo martirio, sia il personaggio importante cheassiste alla disputa (altrove il sovrano), sia il numero dei filosofi(cinque, sette, quaranta). Non si conosce, comunque, il modellooriginario della rappresentazione per cui non è possibile stabilirederivazioni o connessioni. Il culto di S. caterina era diffuso, oltre cheal Sinai, luogo di rinvenimento delle sue reliquie, a Cipro, Venezia e inFrancia. Nell'Italia meridionale e in particolare nei santuari rupestri,è attestata a Gravina, Taranto, Soleto. Un intero ciclo, ma tardo, èdedicato alla sua leggenda nella chiesa omonima di Galatina. nella scenadella cripta materana, se l'interpretazione è esatta, si tratta dunquedella disputa di S. Caterina davanti al patriarca di Alessandria. Ilpersonaggio in abbigliamento liturgico, è infatti un vescovo, comedimostra la mitria bicorne, di largo uso nel XIII secolo (cfr. le storiedi S. Magno nella cattedrale di Anagni), ma è soprattutto un particolareiconografico che sostiene tale proposta. Si tratta, cioè, del bastonecosiddetto "copto", dalla tipica forma a "tau" o croce commissa o egizianella mano del vescovo o patriarca. La sua diffusione fu resa popolaredalla iconografia di S. Antonio abbate che regge, nelle mani, appunto, unbastone di questa forma. Purtroppo manca qualsiasi iscrizione (ma forsesi trattava di un'iscrizione dedicatoria dipinta ai piedi o in altrazona, andata completamente perduta). Le caratteristiche dello stileconcordano con quelle iconografiche. Se non si tratta di uno stessopittore delle decorazioni precedenti (dalle quali si divide soltanto perqualche particolare, come ad es. il nimbo non perlinato, la migliore resapittorica dei volti e una maggiore attenzione alle proporzioni.Pur nellaconservazione della scena... (vedi scheda cartacea e allegato)

- TIPOLOGIA SCHEDA Opere/oggetti d'arte

-

CONDIZIONE GIURIDICA

proprietà Ente religioso cattolico

- CODICE DI CATALOGO NAZIONALE 1700034995

- ENTE COMPETENTE PER LA TUTELA Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della Basilicata

- ENTE SCHEDATORE Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della Basilicata

- LICENZA METADATI CC-BY 4.0