episodi del Nuovo Testamento

dipinto

1190 - 1199

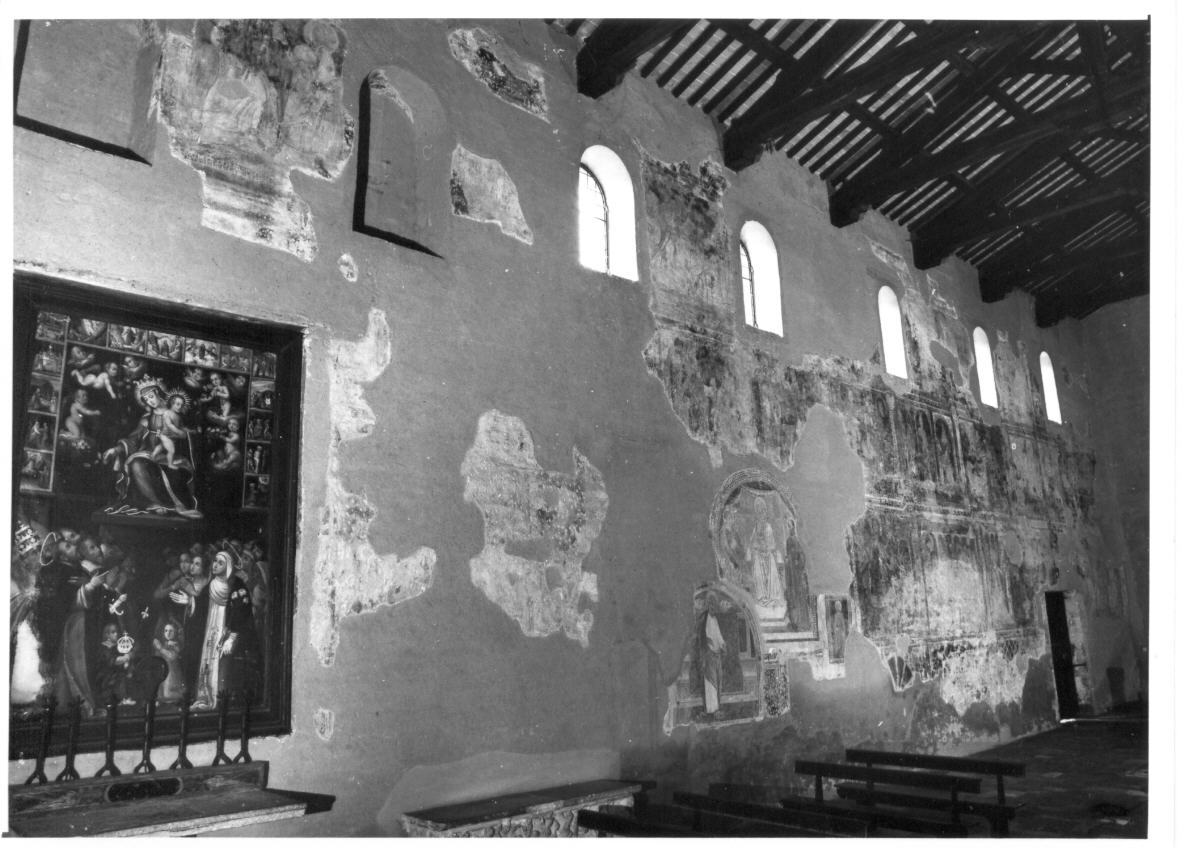

Il ciclo, fortemente frammentario, è organizzato su tre registri. Ogni scena è inquadrata tra finte colonnine e commentata da un titulus esplicativo, secondo lo stesso schema adottato nelle Storie dell'Antico Testamento sulla parete sinistra. Nel registro superiore doveva essere rappresentata una Maiestas Domini adorata da Angeli e Profeti. Nel registro intermedio sono ancora leggibili: Annuncio ai pastori; Viaggio dei Magi; Adorazione dei Magi; Partenza dei Magi; Strage degli innocenti; Bettesimo di Cristo; Nozze di Cana. Nel registro inferiore rimangono le ultime quattro scene: Entrata a Gerusalemme; Ultima Cena; Lavanda dei Piedi; Salita al Calvario. Le altre scene sono pervenute allo stato di frammenti

- OGGETTO dipinto

-

MATERIA E TECNICA

intonaco/ pittura a fresco

- AMBITO CULTURALE Ambito Umbro-laziale

- LOCALIZZAZIONE Ferentillo (TR)

- NOTIZIE STORICO CRITICHE La decorazione delle pareti della navata, scialbata fino al 1869, fu riportata alla luce dal pittore spoletino Giovanni Catena per interessamento della famiglia Ancajani (Guardabassi, 1872). Il complesso ciclo di affreschi, di cui sussistono importanti avanzi, è stato oggetto di studio e di ricerca per molti storici dell'arte, che lo citano nelle loro opere secondo varie interpretazioni critico-stilistiche e cronologiche. Al secolo XII lo datano Guardabassi (1872), Van Marle (1923), Toesca (1927), Toscano (1963), Argan, Borsellino (1974). Stilisticamente sono state notate notevoli correlazioni con i cicli di S. Giovanni a Porta Latina a Roma, di S. Paolo Inter Vineas a Spoleto e con la miniatura umbra coeva (Bibbia Atlantica). De Rossi (Lettera all'Ispettore degli Scavi e Monumenti, Perugia, 1879) si pone il problema della compresenza di diverse mani, Van Marle individua elementi ottoniani e classici, Toesca rileva influssi dell'arte bizantina e della pittura romana, mentre qualsiasi bizantinismo viene escluso da Borsellino. Quest'ultimo riconosce nel ciclo di Ferentillo, "pur nell'uniforme monumentalità e sicurezza di tocco", l'intervento di diversi artisti. A quello che chiama "Maestro della Creazione" attribuisce la maggior parte delle Storie dell'Antico Testamento della parete sinistra e alcune delle Storie del Nuovo Testamento. Questo maestro si distingue per l'uso di fondali azzurri e per la tendenza a disporre le figure in modo rigorosamente simmetrico o, se singole, al centro della scena. Le caratteristiche del suo stile sono: monumentalità, colori tenui, calma compositiva. Tra le Storie dell'Antico Testamento, l'Ammonimento e la Cacciata dal Paradiso sarebbero opera di un'altra mano, che si caratterizza per gli intenti realistici e per la potenza del disegno e del colore. Un terzo maestro, denominato "Maestro del Ringraziamento di Noè", avrebbe eseguito questa scena e quelle dell'Entrata in Gerusalemme, dell'Ultima Cena e della Lavanda dei piedi sulla parete destra. Le Nozze di Cana mostrano caratteri stilistici comuni al primo e la terzo maestro. Il primo registro della parete destra - il cui soggetto fa registrare proposte di interpretazione differenti a causa del frammentario stato di conservazione - sarebbe dovuto a un quarto pittore, che possiede un modo più grafico e sintetico, quasi trasparente, di trattare i panneggi e i contorni delle vesti. Secondo Parlato (1994) il ciclo di affreschi è opera di un'unica bottega, all'interno della quale emergono più mani che si direbbero specializzate in differenti tipi di rappresentazioni: una pittura morbida negli impasti e di qualità più alta ricorre ad esempio nelle figure del Creatore, dei progenitori e degli angeli; una diversa tipologia dei volti, un ductus più secco e lineare emerge nelle Storie di Cristo; intonazioni ancora diverse affiorano nelle figure di animali, con un insistito ricorso alla linea di contorno, a indicare la mancanza di consolidati modelli figurativi. Un'interessante osservazione - relativa alla tecnica pittorica, ma con risvolti pertinenti al discorso della distinzione delle diverse mani che avrebbero partecipato all'impresa pittorica - è quello che riguarda il modo di campire gli incarnati delle figure. Nonostante il fatto che lo stato di abrasione degli intonaci e il frequente inscurimento degli strati pittorici determinato dall'alterazione degli antichi fissativi applicati non ne permettano sempre una perfetta lettura, risulta evidente che l'esecuzione degli incarnati avviene secondo modi differenti: si va da un canonico uso della tecnica del "verdaccio", all'impiego di un impasto di colore rosato lumeggiato con sfumature più chiare, a una tecnica che cerca di conciliare queste due diverse pratiche

- TIPOLOGIA SCHEDA Opere/oggetti d'arte

-

CONDIZIONE GIURIDICA

proprietà Ente religioso cattolico

- CODICE DI CATALOGO NAZIONALE 1000003799-0

- ENTE COMPETENTE PER LA TUTELA Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria

- ENTE SCHEDATORE Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico dell'Umbria

- LICENZA METADATI CC-BY 4.0