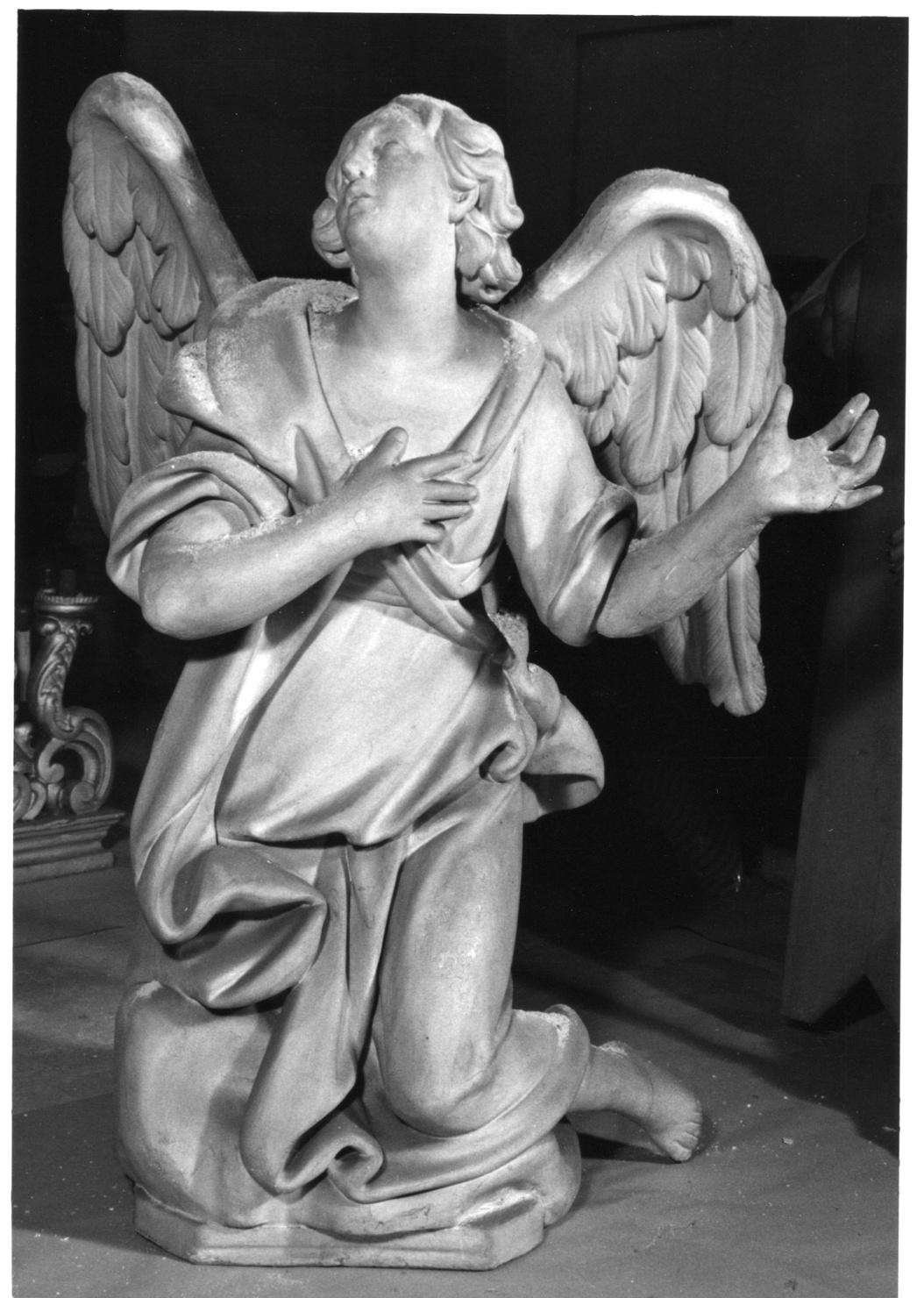

angelo adorante

statua

1740 - ca 1760

Plura Carlo Giuseppe (cerchia)

1665 ca./ 1737

Statua a tuttotondo. L'angelo, con il ginocchio sinistro piegato aderente al basamento, costituito da vaporose nuvole, e la gamba destra leggermente allungata indietro, si volge verso l'altare, tenendo la mano destra sul petto e il braccio sinistro sollevato. La veste, molto panneggiata, si rimbocca sul fianco sinistro e tra le gambe lasciando traparire la forma della gamba sinistra. Spesse ciocche incorniano il volto, lasciando scoperta parte delle orecchie. Le ali aperte hanno grosse piume modellate singolarmente

- OGGETTO statua

-

MATERIA E TECNICA

gesso/ modellatura/ pittura

legno/ scultura

-

MISURE

Profondità: 72

Altezza: 107

Larghezza: 61

-

ATTRIBUZIONI

Plura Carlo Giuseppe (cerchia): esecutore

- LOCALIZZAZIONE Torino (TO)

- NOTIZIE STORICO CRITICHE Benché si tratti di una scultura non prevista nei disegni di Baroni di Tavigliano, la sua esecuzione, insieme a quella della statua che l'affianca, è da collegarsi verosimilmente all'arredo dell'altare, sia per la postura degli angeli, che per i rimandi stilistici con le statue poste sulla trabeazione superiore. La statua in esame riprende, infatti, lo stesso gesto di adorazione assunto dall'angelo soprastante (0100142138). Bisogna precisare, tuttavia, che le analogie con questi ultimi non sono così stringenti da stabilire un'identità di mano, ma piuttosto una stessa orbita di appartenenza. L'artefice della statua in esame e di quella che l'affianca pare essere condizionato, come si ravvisa negli angeli soprastanti, dall'operato di Carlo Giuseppe Plura: alcune analogie si possono forse ravvisare con due sculture a lui attribuite da Andreina Griseri, rappresentanti San Giovanni e la Madonna dolenti, realizzati in marmo, provenienti da Santena e ora conservati presso il Museo Civico di Torino (in particolare, la Madonna, L. Mallè, 1963). Il gesto di adorazione, il volto supplicante in un'espressione di intenso patetismo sono forse le affinità più immediate, insieme ai delicati lineamenti del volto. Negli angeli della SS. Trinità la resa, sia dei dati fisionomici, che, con maggiore evidenza, del panneggio, è però più morbida, meno efficace e non solo per la diversità del materiale impiegato: lo scultore della SS. Trinità ripiega su alcune semplificazioni, risolvendo in modo compendiario le pieghe incanalate, spigolose che caratterizzano l'operato del Plura e quello dell'autore delle statue soprastanti, mostrando, inoltre, alcune difficoltà nel modellare le braccia tornite e soprattutto i piedi e le mani (si noti la grossolanità della mano destra, tale da far sospettare un intervento più tardo, che sembra però smentito dall'analisi diretta dell'oggetto). Sono limiti che si riscontrano anche negli angeli atteri posti ai lati dell'altare prospiciente, sebbene si ipotizzi in questo caso la presenza di un diverso scultore. L'esecuzione sembra collocarsi cronologicamente in stretta successione ai lavori di rivestimento marmoreo della cappella.La Confraternita della SS. Trinità fu fondata nel 1577 nella chiesa di S. Pietro del Gallo, trasferita nel 1598 presso la chiesa di S. Agnese. In questi anni la moglie del pittore Carracha aveva donato alla chiesa di S. Pietro la tavola della Madonna del Popolo, poi rivendicata dalla parrocchia di S. Pietro e dalla Confraternita della SS. Trinità, e ora conservata presso l'altare sinistro della chiesa. In questa stessa epoca la Confraternita bandì un concorso per la costruzione della chiesa, ma non essendo rimasta soddisfatta dell'esito attribuì l'incarico ad Ascanio Vitozzi, già iscritto alla Confraternita e successivamente sepolto nella chiesa. Nel 1606 la chiesa fu aperta al culto, anche se mancante ancora della cupola. Nel 1627 furono immessi i Teatini, secondo il desiderio del Card. Maurizio, priore della compagnia, e tre anni dopo furono costretti ad andarsene. Nel 1635 si iniziò la sistemazione dell'altare della Madonna del Popolo, finanziata dal confratello Silvestro Monteoliveto, sepolto nella chiesa, che incaricò dei lavori Carlo Castellamonte. L'anno precedente la cappella antistante, dedicata ai SS. Stefano e Agnese, era stata concessa all'astigiano Marcantonio Gambetta. La cupola fu compiuta soltanto nel 1664. Nel 1699 fu iniziato l'altare maggiore, eseguito dal luganese Francesco Aprile sul modello di Giovanni Valle. Nel 1707 fu eseguito il pavimento, su disegno dell'ingegner Bertola, sostituito poi tra il 1848 e il 1850. Entro i primi due decenni del XVIII secolo venne eseguita la decorazione a stucco del coro, destinata a fungere da cornice ad una galleria di dipinti, con l'ovato della Trinità di Daniel Seiter e due sculture di Carlo Antonio Tantardini. (segue in OSS)

- TIPOLOGIA SCHEDA Opere/oggetti d'arte

-

CONDIZIONE GIURIDICA

proprietà Ente religioso cattolico

- CODICE DI CATALOGO NAZIONALE 0100142140

- ENTE COMPETENTE PER LA TUTELA Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la citta' metropolitana di Torino

- ENTE SCHEDATORE Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte

- LICENZA METADATI CC-BY 4.0