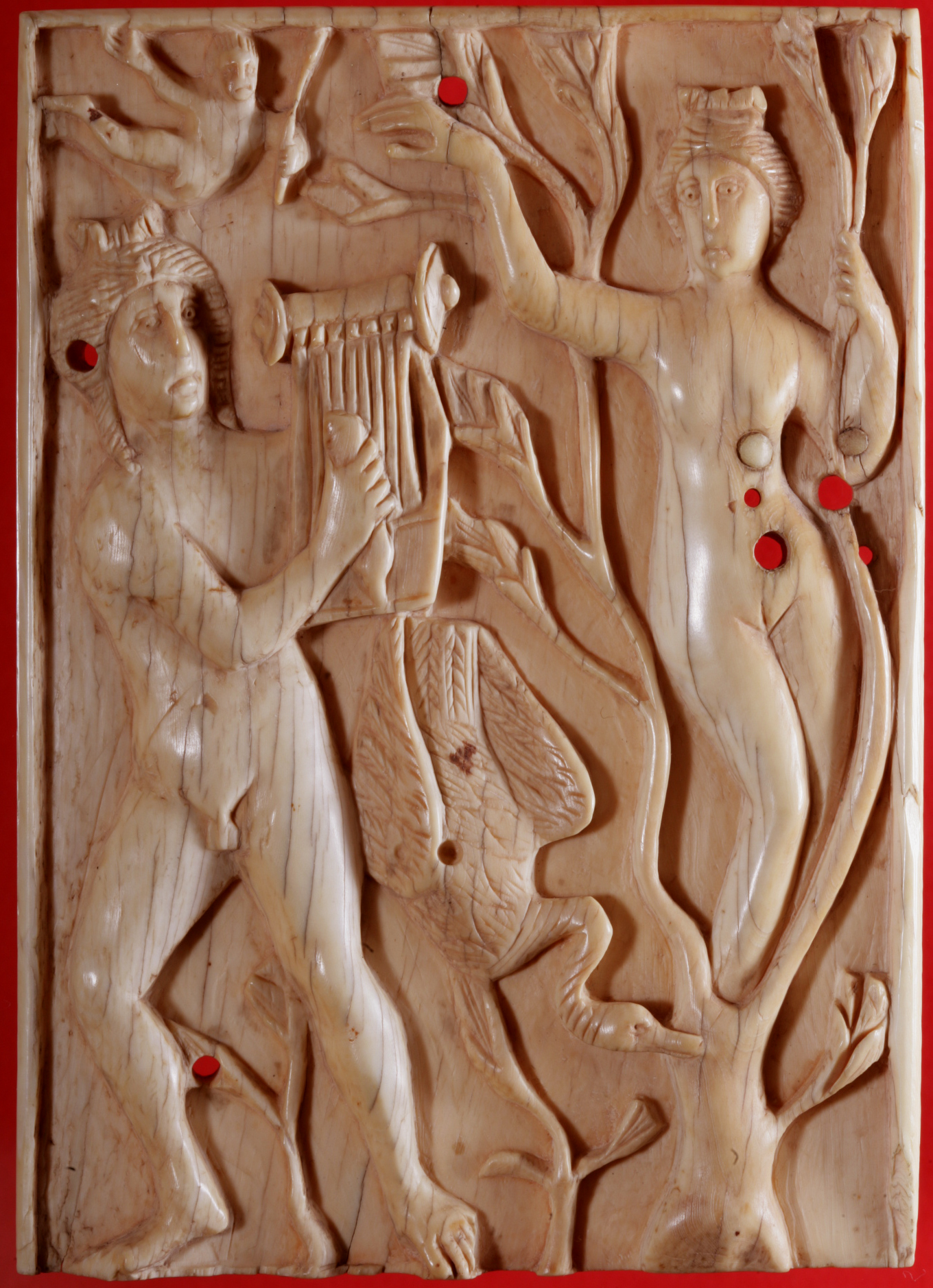

Apollo e Dafne

formella,

Tavoletta eburnea, forse copertina per volume di soggetto amoroso, avente forma rettangolare e sottili cornici laterali. L'intero quadro è figurato con la presenza di Apollo intento a suonare la lira con il plettro dinanzi a Dafne, prossima a tramutarsi in albero. Un cupido volante reca in mano una freccia, mentre un cigno volteggia basso, presso la base dell'albero della Naiade

- OGGETTO formella

-

MATERIA E TECNICA

avorio, intaglio

- AMBITO CULTURALE Ambito Egitto Bizantino

- LUOGO DI CONSERVAZIONE Museo Nazionale di Ravenna

- LOCALIZZAZIONE Monastero benedettino di San Vitale (ex)

- INDIRIZZO Via San Vitale, 17, Ravenna (RA)

- NOTIZIE STORICO CRITICHE La tavoletta con il mito di Apollo e Dafne, tra gli avori più celebri della collezione di avori del Museo Nazionale di Ravenna, proviene dalle collezioni che i monaci camaldolesi del cenobio ravennate di Classe avevano raccolto a partire dal XVII secolo e che, soprattutto con le acquisizioni del XVIII, vennero a costituire una notevole collezione di rilievo non solo artistico ma altresì antiquario e naturalistico. In tale raccolta gli oggetti in osso e avorio ebbero una significativa rappresentanza, definendo un corpus tipologicamente eterogeneo e capace di riepilogarne vari periodi di produzione e regioni di provenienza. Le collezioni classensi, confluite nel demanio comunale con le soppressioni del 1797, ed esposte nella chiesa di San Romualdo come parte del Museo Classense Municipale, pervennero quindi al costituendo Museo Nazionale di Ravenna a partire dal 1885, per essere trasferite nella nuova sede del medesimo, l’ex-monastero benedettino di San Vitale, tra il 1913 ed il 1914. Per le minute dimensioni, la tavoletta potrebbe essere stata parte di un dittico per la custodia di corrispondenza amorosa, piuttosto che per dei volumi. Non solo per la scelta di un soggetto profano, ma altresì per la conduzione vigorosa del modellato, capace di condensare nella piccola immagine un elegante movimento di danza, si deve desumere che la produzione riferisca ad un ambiente artistico sensibile ad influssi ellenistici. La trattazione del soggetto, inoltre, evidenzia la volontà di unire l’iconografia classica dell’innamorato Apollo, beffato dal trasmutarsi della Naiade in alloro, con la parallela rappresentazione dello stesso Apollo padre delle Muse e abile citaredo. La figura di Dafne pare infatti danzante tra i due rami dell’alloro, non nella ricerca di liberarsi dal desiderio del dio, che anzi protende il corpo in direzione opposta. Istanza stilistica pienamente bizantina è invero l’affollarsi di ogni spazio vuoto della composizione, che determina l’esito di una notevole attenzione nel volo di Eros nella parte superiore, con la freccia rivolta verso Apollo, e del cigno in volo tra le due figure umane, emblema di Afrodite ed altresì elemento di congiunzione tra il dio e la ninfa, proprio al centro della composizione. Tale iconografia risente di contemporanee produzioni dell’arte tessile copta (‘tabula’ proveniente da Antinoe ora conservata al Louvre – GU 1230), come notò già Giuseppe Bovini nella mostra del 1956 in cui comparve con il numero di catalogo 45. L’Apollo e Dafne ravennate era parso romano a John Obadiah Westwood nei primi studi del 1876, per poi essere ricondotto correttamente ad un’area di produzione egizia, con confronti proposti da studiosi come Wolfgang Volbach con tavolette dal pulpito eburneo del Duomo di Aquisgrana o con rilievi come quello di Artemide e Atteone conservati al Bargello (vedi bibliografia richiamata in MARTINI 1993 e in particolar modo lo studio di Wessel Klaus, L'avorio ravennate con Apollo e Dafne, in «CARB», I, 1958, pp. 111-127). Con formelle provenienti dalla Walters Art Gallery di Baltimora, e raffiguranti Afrodite in relazione al giudizio di Paride, sono poi i rimandi stilistici più puntuali, come notarono Giuseppe Bovini (Id. Catalogo della Mostra degli avori dell’Alto Medio Evo, a cura di Giuseppe Bovini e Luisa Bona Ottolenghi, Faenza, F.lli Lega, 1956, pp. 53-54, fig. 77) e da Richard H. Randall (Masterpicies of Ivories from the Walters Art Gallery, Baltimore, 1985). Si ricava quindi nell’Egitto alessandrino, aperto alla conservazione del gusto per l’arte profana, l’area geografica di riferimento per l’opera in questione, verso la fine del V secolo

- TIPOLOGIA SCHEDA Opere/oggetti d'arte

- CODICE DI CATALOGO NAZIONALE 0800635612

- NUMERO D'INVENTARIO Museo Nazionale di Ravenna RCE 1001

- ENTE COMPETENTE PER LA TUTELA Museo Nazionale di Ravenna

- ENTE SCHEDATORE Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

- DATA DI COMPILAZIONE 1980

-

DATA DI AGGIORNAMENTO

2016

-

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

scheda catalografica (1)

- LICENZA METADATI CC-BY 4.0