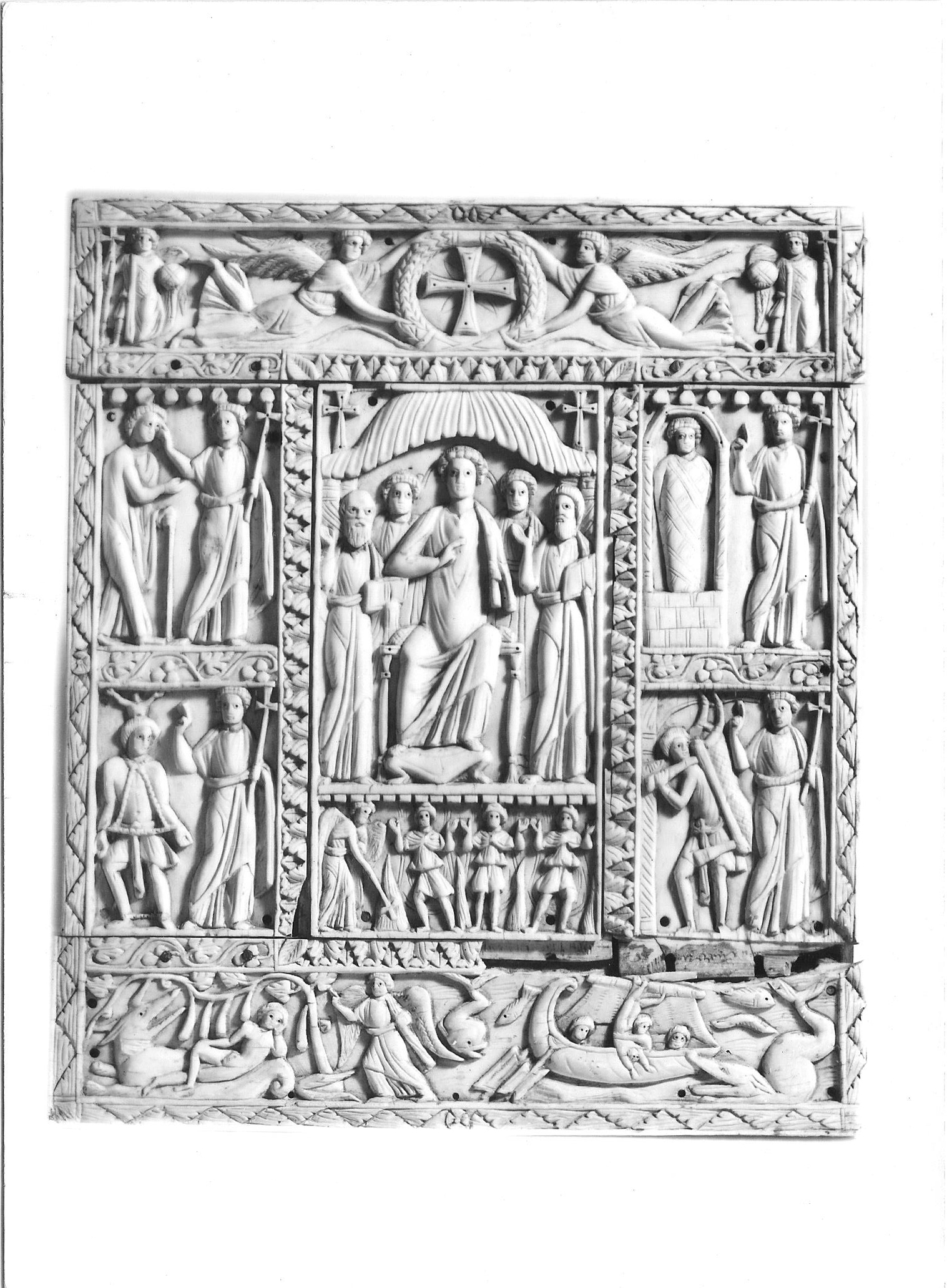

Dittico di Murano. Resurrezione di Lazzaro

Dittico eburneo, costituente la parte frontale di copertura di un reliquiario, composto da cinque formelle. Una formella centrale vede la raffigurazione, sotto un baldacchino a valva di conchiglia, di un giovane Cristo seduto in trono come giudice, con un rotolo di papiro in mano, attorniato dalle due figure di probabili Apostoli e dai principi degli Apostoli Pietro (a sinistra) e Paolo (a destra), che recano libri in mano e sono ripresi nella posa di acclamatio. Il margine inferiore è occupato dalla scena in cui l’angelo salva i tre ebrei nella fornace. La formella di destra, della stessa altezza, mostra due episodi evangelici sovrapposti: la guarigione del cieco di Betsaida in alto e in basso la liberazione dell'indemoniato, immobilizzato da corde mentre l'ossesso fuoriesce dal corpo. La speculare formella a destra rappresenta superiormente la resurrezione di Lazzaro, avvolto dalle fasce in piedi nel suo sarcofago, e la guarigione del paralitico di Cafarnao in basso. In tutte queste scene il Cristo, in piedi, reca con sé il bastone terminante con la croce, corrispondente al labaro imperiale o ferula pontificia. La cornice superiore è dominata dalle due figure di angeli volanti e reggenti una centrale corona d’alloro [PER CARENZA DI SPAZIO SI PROSEGUE IN OSSERVAZIONI]

- OGGETTO dittico di evangeliario

-

MATERIA E TECNICA

avorio, intaglio

avorio/ pittura

- AMBITO CULTURALE Ambito Egitto Bizantino

-

ALTRE ATTRIBUZIONI

Ambito Egitto Copto

Ambito Egitto Alessandrino

Ambito Costantinopolitano

Ambito Siriaco

- LUOGO DI CONSERVAZIONE Museo Nazionale di Ravenna

- LOCALIZZAZIONE Monastero benedettino di San Vitale (ex)

- INDIRIZZO Via San Vitale, 17, Ravenna (RA)

- NOTIZIE STORICO CRITICHE La valva di dittico composta da cinque tavolette e raffigurante episodi dell’Antico e Nuovo Testamento, prevalentemente vertenti sui miracoli curativi di salvezza di Cristo, proviene dalle collezioni che i monaci camaldolesi del cenobio ravennate di Classe, dove era giunta ab antiquo da un altro convento camaldolese, quello veneziano di San Michele in Isola, esistente già dal 1212 sull’isola posta tra Fondamente Nuove e Murano, e per questo noto anche come San Michele di Murano. Non è nota la data di arrivo a Ravenna del dittico, indubitabilmente uno dei pezzi di maggiore seguito e interesse all’interno della ricca raccolta che i monaci classensi, soprattutto nel XVII e XVIII secolo, avevano messo insieme spaziando in varie tipologie di materiali e mostrando un vivo interesse per l’eterogeneità collezionistica, che per gli oggetti in avorio e in osso riferisce a molte aree di produzione e che rappresenta molti secoli, dall’età tardoantica a quella barocca. L’opera, in ragione della sua provenienza, è quindi nota come Dittico di Murano, ed è confluita nel demanio comunale, insieme al resto delle collezioni classensi, con le soppressioni del 1797 ed esposta nella chiesa di San Romualdo come parte del Museo Classense Municipale, passando quindi al costituendo Museo Nazionale di Ravenna a partire dal 1885, le cui collezione vennero trasferite nella nuova sede del medesimo, l’ex-monastero benedettino di San Vitale, tra il 1913 ed il 1914. Il dittico per dimensioni e per le scelte iconografiche dovrebbe aver avuto funzione di coperta per un evangelario. Le cinque formelle che compongono la valva ravennate hanno avuto la sorte di essere conservate insieme, laddove la parte speculare è stata smembrata e sulla base di identità stilistiche e corrispondenze nella misura e tipologia gli studiosi di avori antichi sono riusciti a riconoscerne quattro componenti in differenti musei. La formella centrale, con l’Adorazione dei Magi che attorniano la Vergine con il Bambino, è custodita alla Rylands Library di Manchester; l’annuncio a Sant’Anna e la visitazione di Maria ad Elisabetta sono raffigurate in due placchette dell’Ermitage; in collezione privata parigina si trova invece la formella inferiore, con l’annunciazione alla Vergine, la prova dell’acqua e il viaggio a Betlemme; gli Staatliche Museen di Berlino custodiscono invece la formella superiore, analoga a quella del Museo Nazionale di Ravenna. L’ambito di produzione di questo corpus di rilievi eburnei è materia tuttora dibattuta per la coesistenza di istanze stilistiche e iconografiche di varia provenienza. L’aspetto generale della composizione risponde infatti a formulari iconografici di tipo genericamente bizantino, con la centralità della figura di Cristo, la concentrazione nella figura giudicante sviluppata tramite l’uso della simmetria e dello schema piramidale. Elementi più dettagliatamente tecnici e stilistici sollevano tuttavia dubbi rispetto alla proposta di riconoscere nel Dittico di Murano l’intervento di un atelier costantinopolitano (opinione sposata da Joseph Natason, Charles Delvoye e Italo Furlan). La fissità dei volti e la insistita assimilazione di tutte le fisionomie (con la pur significativa diversione del Cristo nella formella centrale, i cui riccioli sono resi con palline ordinate come una corona, mentre più semplificata è la resa delle altre capigliature), unita ad una debole caratterizzazione plastica ed energica delle anatomie, induce piuttosto a tenere in grande considerazione la presenza di influenze proprie dell’arte copta egiziana (ne era convinto Giuseppe Bovini, sul seguito di segnalazioni di Klaus Wessel). L’uso peraltro disinvolto di iconografie di provenienza ellenistica come gli angeli volanti quali allegorie della vittoria, la antichizzante posa del Giona disteso nella formella inferiore (così come la morbida resa grafica del delfino, nella stessa scena), hanno sostenuto l’ipotesi di un lavoro prodotto in ambito artistico alessandrino (Edward Capps). Tali ultime considerazioni concorrono a costituire l’opinione maggioritaria: secondo cui l’atelier che ha prodotto l’oggetto operi in Egitto nella prima metà del VI secolo, quindi in contatto con la sensibilità citazionista dell’Antico propria dell’arte giustinianea, così come con le formule semplificate e anti-enfatiche dell’arte copta. In ambito Egizio Luciana Martini giustifica gli elementi di possibile origine faraonica quali la particolare formula del baldacchino a conchiglia (vedi BIB, recuperando la proposta avanzata nello studio sull’arte egizia di Kurt Lange e Max Hirmer). Non mancano peraltro riconoscimenti della paternità dell’opera a contesti piuttosto siriaci (Charles Diehl, Federico Hermanin, Kollowitz e Kurt Weitzmann) o siriaco-egiziani (come proposto da Josef Strygowski e da Wolfgang Fritz Volbach). [PER CARENZA DI SPAZIO SI PROSEGUE IN OSSERVAZIONI]

- TIPOLOGIA SCHEDA Opere/oggetti d'arte

-

CONDIZIONE GIURIDICA

detenzione Stato

- CODICE DI CATALOGO NAZIONALE 0800635613

- NUMERO D'INVENTARIO Museo Nazionale di Ravenna RCE 1002

- ENTE COMPETENTE PER LA TUTELA Museo Nazionale di Ravenna

- ENTE SCHEDATORE Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

-

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

scheda catalografica (1)

- LICENZA METADATI CC-BY 4.0