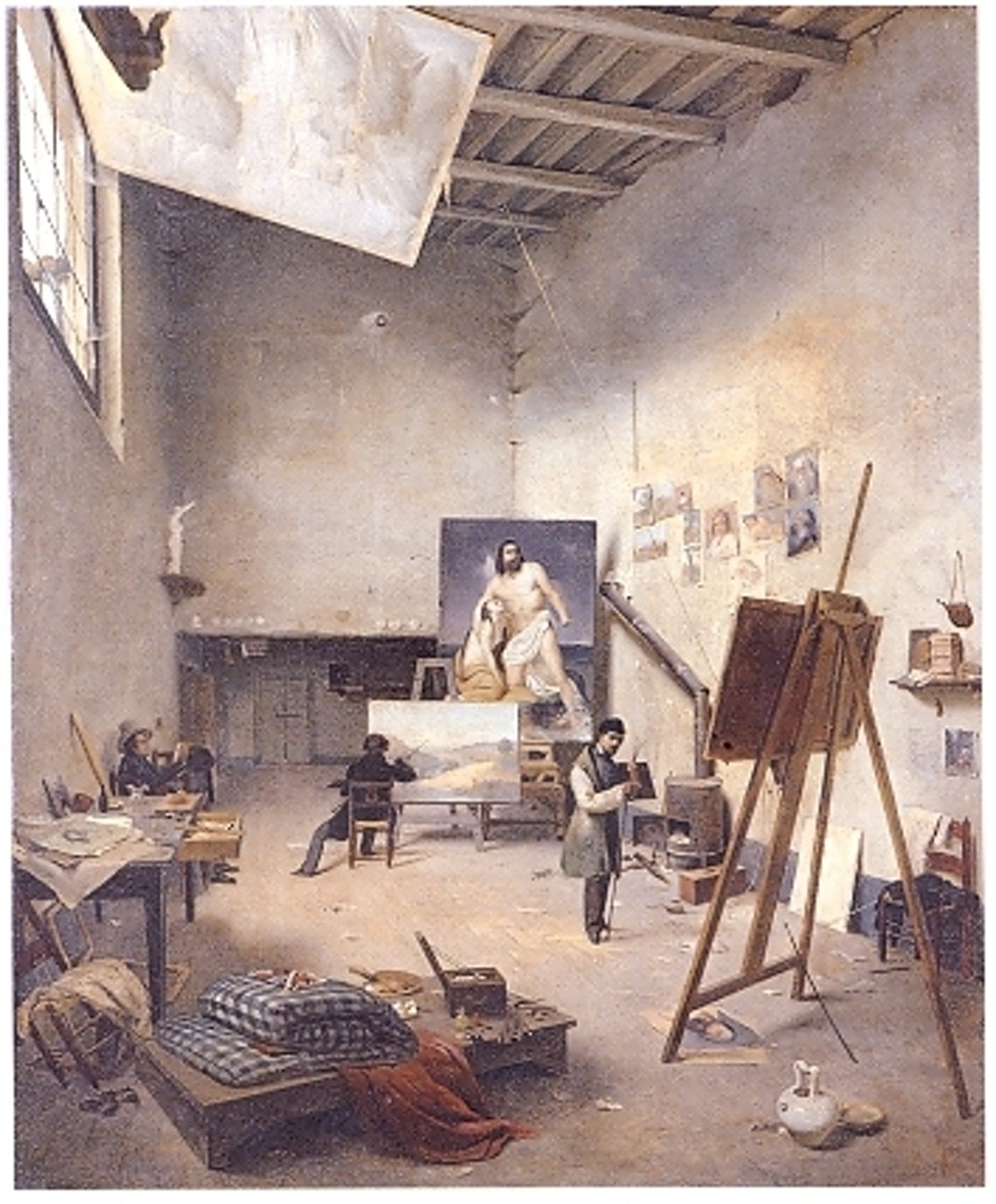

Lo studio del pittore. Interno di studio di pittore

dipinto olio su tela

ca 1836 - ca 1836

Chierici Alfonso (attribuito)

1816/ 1873

L'autore descrive , con realismo analitico, la concreta realtà del suo studio in via Margutta a Roma

- OGGETTO dipinto olio su tela

-

MATERIA E TECNICA

tela/ pittura a olio

-

MISURE

Altezza: 92 cm

Larghezza: 76 cm

- AMBITO CULTURALE Ambito Emiliano

-

ATTRIBUZIONI

Chierici Alfonso (attribuito): esecutore

- LUOGO DI CONSERVAZIONE Galleria Estense di Modena

- LOCALIZZAZIONE Gallerie Estensi

- INDIRIZZO Largo Porta Sant’Agostino, 337 - 41121 MODENA, Modena (MO)

- NOTIZIE STORICO CRITICHE L’autore, per dimostrare l’eccellenza dei propri esiti pittorici, spedì alla propria famiglia, nel 1838, un dipinto «rappresentante, all’uso fiammingo, la sua camera di studio con gli attrezzi e mobili tal si trovava all’atto della sua copia, con in mezzo lo stesso in piedi in atto di lavorare su di un quadro e si vede in fronte il suo quadro del Diluvio». Alfonso Chierici, allora a Roma grazie a una pensione della Comunità di Reggio Emilia, donava l’opera al padre, dopo avere rifiutato una cospicua somma di denaro da parte di un collezionista romano, «un Ruffo» (Prospero Fantuzzi, 1841 – Biblioteca Municipale di Reggio Emilia, manoscritto regg. C.134.6). Il realismo descrittivo dell’autore si sofferma, con precisione analitica, sul suo studio di via Margutta, a Roma, e riproduce, in chiave sentimentale, il più classico modello dell’autoritratto affiancato dagli strumenti di lavoro. Evocando quasi l’atmosfera pucciniana de «La Bohème», in cui è protagonista l’esistenza speranzosa di un gruppo di giovani artisti sullo sfondo della Parigi del 1830, l’autore insiste qui nel descrivere l’aspetto spoglio e spartano dell’atelier, per rappresentare e ricostruire, nel disordine, nella povertà di mobilio, nell’estrema sobrietà degli strumenti, il contesto sociale in cui si muove e la difficile ricerca di una legittimazione artistica. In primo piano il pagliericcio, ripiegato su una tavola da letto che diventa il supporto per una serie di attrezzi dell’artista, a cominciare dalla tavolozza. Sul tavolo, a sinistra, disegni, bozzetti e una molteplicità di oggetti descrivono un pittoresco caos, tra pennelli, barattoli di colori, disegni sparsi ovunque, abbozzi, tele appoggiate alle pareti e ragnatele varie. Una stufa, spenta, dà il suo eloquente contributo al messaggio. Su un cavalletto con un artificio di arte nell’arte, si distingue l’opera intitolata «Uomo che tiene una giovane con il braccio» (1836, olio su tela, cm 194 x 148 - Gallerie Estensi, inv. R.C.G.E. n. 2931- in deposito presso l’Università degli Studi), il «quadro del Diluvio» citato da Prospero Fantuzzi e completato nel 1837. L’infisso reclinato sulla sinistra, utile a smorzare la luce che proviene dalla grande finestra, è in realtà una tela sfondata che ritrae un altro episodio del Diluvio universale la cui esecuzione è stata invece abbandonata. Ad un cavalletto, appena sotto alla grande tela riutilizzata come «scuro», sta lavorando Giovanni Fontanesi (Reggio Emilia, 1813-1875), intento a portare a conclusione il suo Paesaggio laziale (1836, olio su tela, cm 98x134, Modena, Istituto statale d'arte «A. Venturi»), un’interpretazione intesa come sintesi purista di vari motivi paesaggistici, che, seppur ispirati dal vero, vengono completati in studio, alla ricerca di un ponderato condensato di armonia e di equilibrio estetico (vd. C. Poppi, 1984, pp. 17-18). Il terzo personaggio sulla scena è individuabile in Carlo Zatti, artista che erediterà lo studio di Chierici e che lasciò un vivo ricordo delle comuni frequentazioni romane (F. Silvestro 1996, p. 297). La tela che si sta osservando venne presentata nell'ottobre-novembre del 1843, insieme a due altri dipinti, nell'Esposizione di belle arti di Milano (catal., pp. 79, 101), riscuotendo l'ammirazione di Hayez e del Palagi (Campori, 1844 - Scarpati 1980, p. 699). L'opera fu riproposta nell’esposizione personale del pittore, tenuta l’anno successivo nelle sale del Teatro Comunale di Reggio Emilia, e, in tale contesto, fu acquistata ed entrò a far parte della collezione del Duca Francesco IV. Il pittore reggiano ripropone dunque il soggetto della vita nello studio, luogo polivalente dove si producono le opere d’arte, dove si vive, dove si conservano i dipinti in attesa della loro vendita e si incontrano committenti, collezionisti e altri artisti. C'è una sorta di giovanile impudenza nell'immagine che, pur nei cromatismi dimessi, pur escludendo qualsiasi registro autocelebrativo e ogni posa eroica, presenta i suoi punti di arrivo con un’esecuzione straordinaria. Si avvertono, nell’elaborazione del dipinto, la lezione di Tommaso Minardi e il ricordo del suo autoritratto del 1813 (Firenze, Galleria degli Uffizi). La dominante generale dell’opera, coi suoi colori illividiti, che sembrano privilegiare tutte le gamme stinte delle terre e degli ocra, evoca l’austera quiete della polvere che deposita inesorabilmente il suo velo sulla superficie delle cose povere degli artisti, indaffarati nel silenzio di una camera fredda, di uno studio in cui la fatica della quotidianità alimenta il mistero della pittura e della sua vocazione. E proprio questa atmosfera di tenacia assorta, raccolta e silenziosa, restituisce la forza di un’arte solida, sicura, determinata, capace di un descrittivismo mai lezioso, di una leggerezza emotiva intensa, caratteristiche di una precoce maturità non solo tecnica. Rodolfo Pallucchini, I dipinti della Galleria Estense di Modena, Cosmopolita, Roma, 1945, p. 117 n. 252; M. Antonietta Scarpati, Chierici Alfonso in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 24 (1980); Giovanni Fontanesi, A. Prampolini, A. Beccaluva (catal.), a cura di E. Monducci, Reggio Emilia 1984, pp. 15-23; C. Poppi, Giovanni Fontanesi, fra tradizione e innovazione, in Giovanni Fontanesi - Alessandro Prampolini - Alfonso Beccaluva, Reggio Emilia 1984; F. Silvestro, Un quadro di Alfonso Chierici: Lo studio del pittore in Atti e memorie della deputazione di Storia Patria per le antiche provincie modenesi serie XI, vol. XVIII, 1996, pp. 291-298. La virtù delle arti. Adeodato Malatesta e l'Accademia Atestina, Catalogo della mostra (Vignola, Castello Boncompagni Ludovisi, 30 maggio – 11 ottobre 1998), Vaccari, Vignola (MO), 1998, p. 145. AA.VV, Maestà di Roma da Napoleone all’Unità d'Italia, Universale ed Eterna Capitale delle Arti, voce Alfonso Chierici, Lo studio del pittore, a cura di Serenella Rolfi, Roma 2003, pag. 325; AA.VV., La pittura di paesaggio in Italia, L'Ottocento, a cura di Carlo Sisi, voce Alfonso Chierici, a cura di Lucia Tosi, Milano 2003, pag. 148; Zilocchi Laura, Carlo Zatti. Un pittore sulle barricate, Comune di Brescello, Fondazione paese di don Camillo e Peppone, Parma, 2011, fig. p. 53

- TIPOLOGIA SCHEDA Opere/oggetti d'arte

-

CONDIZIONE GIURIDICA

proprietà Stato

- CODICE DI CATALOGO NAZIONALE 0800676899

- NUMERO D'INVENTARIO Inventario R.C.G.E. n. 6950

- ENTE COMPETENTE PER LA TUTELA GALLERIA ESTENSE

- ENTE SCHEDATORE GALLERIA ESTENSE

- DATA DI COMPILAZIONE 2018

- LICENZA METADATI CC-BY 4.0