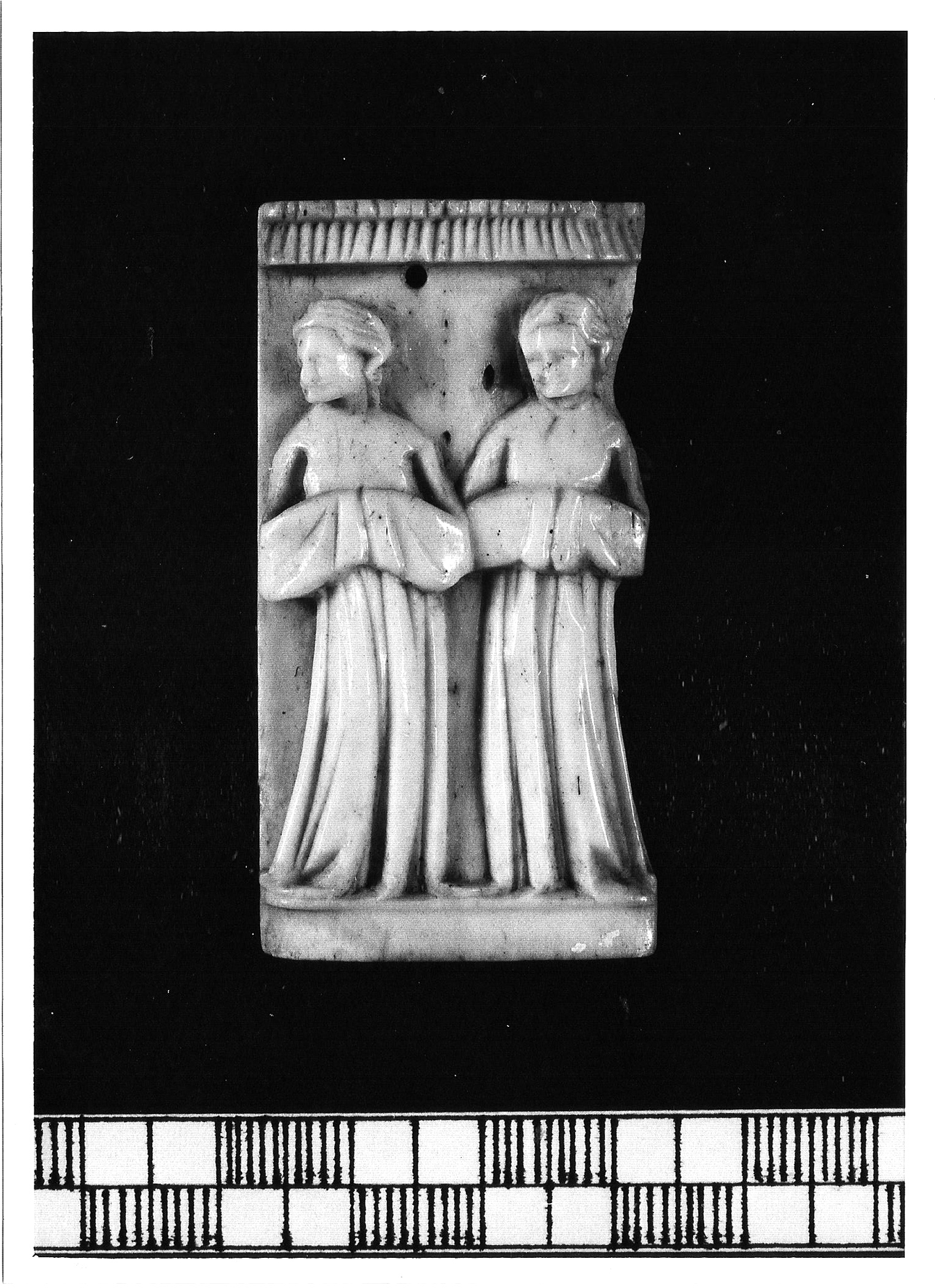

Due figure femminili a braccetto

placchetta di cofanetto

ca 1401 - ca 1425

Bottega Degli Embriachi (attribuito)

notizie fine sec. XIV-prima metà sec. XV

Placchetta in osso di forma rettangolare e fronte convessa, originariamente facente parte della decorazione parietale di un cofanetto. L'intaglio mostra due figure femminili, vestite entrambe in abito lungo con maniche a sbuffo. Le due donne, in piedi, rivolgono entrambe lo sguardo verso sinistra

- OGGETTO placchetta di cofanetto

-

MATERIA E TECNICA

osso, intaglio

-

ATTRIBUZIONI

Bottega Degli Embriachi (attribuito)

- LUOGO DI CONSERVAZIONE Museo Nazionale di Ravenna

- LOCALIZZAZIONE Monastero benedettino di San Vitale (ex)

- INDIRIZZO Via San Vitale, 17, Ravenna (RA)

- NOTIZIE STORICO CRITICHE La placchetta in osso proviene dalle collezioni che i monaci camaldolesi del cenobio ravennate di Classe avevano raccolto a partire dal XVII secolo e che, soprattutto con le acquisizioni del XVIII, vennero a costituire una notevole collezione di rilievo non solo artistico ma altresì antiquario e naturalistico. In tale raccolta gli oggetti in osso e avorio ebbero una significativa rappresentanza, definendo un corpus tipologicamente eterogeneo e capace di riepilogarne vari periodi di produzione e regioni di provenienza. Le collezioni classensi, confluite nel demanio comunale con le soppressioni del 1797, ed esposte nella chiesa di San Romualdo come parte del Museo Classense Municipale, pervennero quindi al costituendo Museo Nazionale di Ravenna a partire dal 1885, per essere trasferite nella nuova sede del medesimo, l’ex-monastero benedettino di San Vitale, tra il 1913 ed il 1914. La placchetta faceva parte di un cofanetto, probabilmente decorato alla certosina, dal quale dovette provenire alle collezioni classensi anche l’esemplare con inventario 5748 (NCTN 0800635584), di soggetto analogo. Si tratta di una iconografia estremamente semplificata, e non connotata da reali intenzioni narrative, che associa due figure – in questo caso entrambe femminili – in rapporto amichevole, che venne sperimentata dalla bottega detta “degli Embriachi”, talvolta nel contesto di produzioni maggiormente corsive e spoglie. Nonostante la definizione del contesto naturalistico grossolanamente schematizzata, si nota nell’oggetto in esame traccia di una indubbia coerenza anatomica delle figure, e la felice proposizione di un modello di gotica eleganza nel divergente incurvarsi delle pieghe negli strascichi dell'abito, che permettono di supporre la produzione all’interno della stessa bottega embriachesca, verosimilmente negli anni veneziani ed entro il primo quarto del XV secolo (vedi MARTINI 1993). La bottega degli Embriachi fa riferimento alla famiglia fiorentina più correttamente detta degli Obriachi o Ubriachi (banchieri ghibellini documentati in Oltrearno dal XII secolo, costretta all’esilio e trasferitasi nel XIV in altri centri come Bologna e Venezia) ed è stata incardinata dalla critica alla personalità di Baldassarre, tuttavia non in ragione di una reale paternità autoriale, quanto piuttosto per dinamiche di gestione economica e imprenditoriale. E’ infatti nota, anche a seguito delle ricerche archivistiche e documentali come il fondamentale studio di Richard Trexler (The Magi Enter Florence: The Ubriachi of Florence and Venice in Studies in Medieval and Renaissance History, I, 1978, pp. 127-218), la figura del capofamiglia Baldassarre quale importante mercante in stretti rapporti con personalità quali il duca Jean de Berry, Martino I d’Aragona (reggente e poi re di Sicilia), e Riccardo II d’Inghilterra, così come con Gian Galeazzo Visconti e la corte ducale milanese. E’ in ragione di quest’ultima illustre entratura che si giustifica la commissione affidata a Baldassarre, come impresario più che come artista, per i lavori in avorio per la Certosa di Pavia costituenti la pietra angolare della ricostruzione storica dell’intera bottega: il monumentale trittico d’altare e due cofanetti in seguito smembrati e ricomposti in un pannello al Metropolitan Museum di New York. Dal testamento di Baldassarre redatto a Venezia nel 1395 risulta il possesso di moltissime opere d’arte in avorio, così come il richiamo ad artisti toscani come lo scultore Giovanni di Jacopo, domiciliato presso Baldassarre e tutore dei propri figli, dettaglio che offre testimonianza della presenza di una officina artistica operante all’interno della residenza veneziana degli Obriachi e specializzata in intagli eburnei

- TIPOLOGIA SCHEDA Opere/oggetti d'arte

-

CONDIZIONE GIURIDICA

detenzione Stato

- CODICE DI CATALOGO NAZIONALE 0800635586

- NUMERO D'INVENTARIO Museo Nazionale di Ravenna RCE 5749

- ENTE COMPETENTE PER LA TUTELA Museo Nazionale di Ravenna

- ENTE SCHEDATORE Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

-

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

scheda catalografica (1)

- LICENZA METADATI CC-BY 4.0