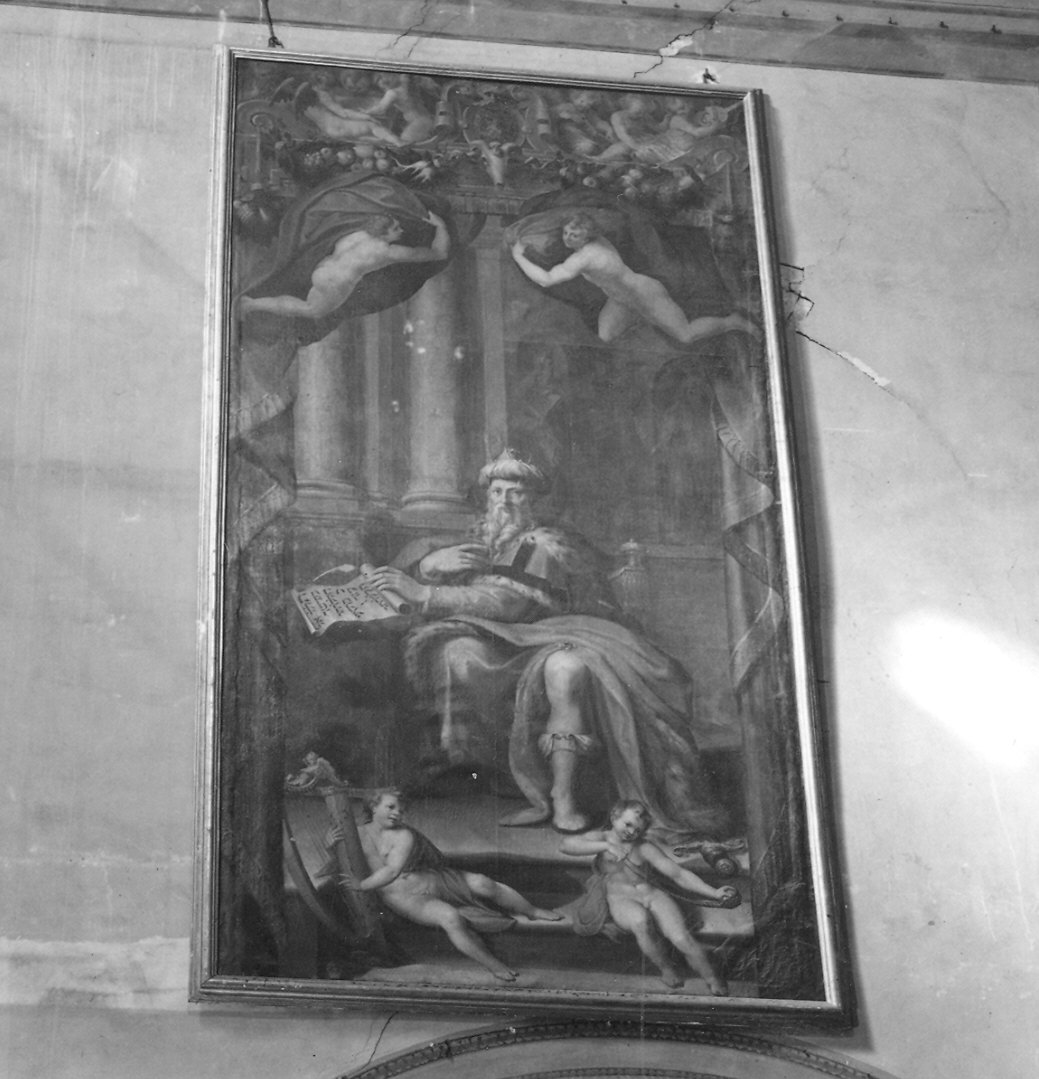

re Davide

Re Davide è rappresentato al centro della scena, seduto, rivestito da una tunica gialla e da un manto rosso, con il volto barbuto, incorniciato da un elegante copricapo; la mano destra liscia la fluente barba, mentre la sinistra tiene una pergamena scritta. Ai suoi piedi, adagiati sui gradini, due putti suonano strumenti musicali (quello di sinistra l'arpa; quello a destra un violino). Nella parte alta altri due angeli nudi, nel loro gesto di sostenere vaporosi drappi di stoffa, che, a loro volta sorreggono una ricca ornamentazione (costituita da ghirlande di frutta e foglie, angioletti a monocromo ed al centro un bucrano con cartouche), sembrano quasi aprire una sorta di sipario che svela un fondale basato su di un rapido scorcio prospettico costituito da colonne classiche addossate sulla sinistra, su cui domina l'impassibile figura di Re Davide

- OGGETTO dipinto

-

MATERIA E TECNICA

tela/ pittura a olio

-

MISURE

Altezza: 700

Larghezza: 300

-

ATTRIBUZIONI

Procaccini Ercole (1520/ 1595)

- LOCALIZZAZIONE Parma (PR)

- NOTIZIE STORICO CRITICHE Nonostante già Malvasia (Felsina Pittrice..., 1687; ried. Bologna 1967, p. 212 nota 2) avesse ricordato, riportando a margine della vita di Ercole Procaccini e dei figli, uno stralcio di una lettera datata 5 febbraio 1687 (inviata da Ambrogio Besizzi al P. Resta), che di "Ercole il Vecchio, allievo di Prospero Fontana...siano le ante dell'organo del Duomo di Parma. ove sono una S.Cecilia ed un Re David che suona il salterio. Stimatissimi", la loro attribuzione ha oscillato fra i nomi di questi (si veda il Testi 1934, pp. 103-104, che, ignorando la nota del Malvasia, conferisce le ante interamente ad Ercole, anche grazie alla scoperta del documento di commissione datato 1560 e quello relativo ai pagamenti del 20 dicembre 1562, conservati presso l'Archivio Diocesano, correggendo così la sua precedente tesi che li voleva opere tra le migliori di Giulio Cesare, nella scheda n. 37 del vecchio inventario), del figlio Giulio Cesare (Affò, Il Parmigiano.., 1796, p. 141; Bertoluzzi 1830, p. 80; Santangelo 1934, p. 22 che sostiene una possibile collaborazione fra padre e figlio) e di Orazio Samacchini (Ruta, Guida..., 1780, p. 46), che di Ercole era stato, secondo il Lomazzo, allievo. Ulteriore conferma alla veritiera testimonianza del Malvasia, viene anche da un'altra precedente lettera, datata 12 ottobre 1562, stavolta inviata da Troilo II Conte di S.Secondo al cardinale Ercole Gonzaga (pubbl. in M.Basteri-P.Rota 1994, p. 159 e sgg.): il Rossi raccomanda all'amico cardinale il "pittore valente (...) Messer Hercole detto il Procaccino di Bologna", assai stimato "da chi se ne intende", insediatosi a Parma "da cinque o sei anni in qua (...) che ultimamente ha fatto le sportelle dell'organo della chiesa maggiore", affinché si trasferisca a Cremona per lavori nella sua "protetta" chiesa di S.Pietro al Po (nota 91). Tali testimonianze dirette vanno così ad integrare perfettamente i documenti, come ricordato, già presi in esame dal Testi e successivamente dalla Milstein (in The Paintings of Girolamo Mazzola Bedoli, Cambridge 1977, pp. 305-306). nel 1560, infatti, "erano state date a fare le pitture delle portiere dell'organo per convenevole prezzo (100 scudi) a Maestro Hercole Bolognese" e nel 1562, anno a cui appartiene anche la lettera del conte Troilo, vengono effettuati al pittore bolognese i pagamenti per quell''impresa parmense. Le ante non hanno molto interessato la critica specializzata: eppure, esse, dimostrano un artista ben lontano dal "mediocre pittore" descritto dal Malvasia e poi dal Baldinucci bensì un personaggio in possesso di una "più sicura accademia tibaldesca e vasariana, allleggerita dall'esempio del Fontana " (Benati 1986, II, p. 450), che più che essergli maestro, dovette condividere con lui esperienze stimolanti, quali i lavori, nel 1552, documentati a Roma, nel Belvedere. E' proprio dopo il soggiorno romano che Procaccini si stabilisce a Parma: ciò, infatti, sembra trovare conferma là dove il contratto di allogazione delle ante parmensi recita che "già molt'anni che detto Mro Hercole habita in Parma famigliarmente con animo di starvi continovamente" (riportato in Milstein 1977, pp. 305-306; Benati 1986, II, p. 450). L'interesse profondo dimostrato verso il fare grandioso di Tibaldi (si guardino i possenti e scultorei angeli che atleticamente sostengono i tendaggi svolazzanti), ha indotto spesso la critica a confondere la sua maniera con quella di un altro seguace tibaldesco, Orazio Samacchini (G.Cirillo-G.Godi, Di Orazio...., p. 16), anche se, le immagini di Ercole, restano comunque sempre di più legate a modelli strettamente locali della metà del secolo, quali quelli di Innocenzo da Imola, Girolamo da Carpi e Biagio Pupini. Anche nell'esecuzione delle sportelle d'organo parmensi Procaccini appare ben distante dall'omogenea ed elegante immaginazione samcchiniana: attingendo dal repertorio di immagini di impaginazione tibaldesca (i putti in primo piano con strumenti musicali, colti in plastiche posizioni; le decorazioni nella parte alta della composizione con festoni, pendagli di frutta e bucrani includenti cartouche con scene sacre), l'artista bolognese risulta però insolitamente più vicino, soprattutto per quanto riguarda le figure quasi bloccate di Re Davide e di S.Cecilia, alla semplicità cristallina e raffinata di Bernardino Campi. Si cfr. anche le schede nn. 556-557 e 677

- TIPOLOGIA SCHEDA Opere/oggetti d'arte

-

CONDIZIONE GIURIDICA

proprietà Ente religioso cattolico

- CODICE DI CATALOGO NAZIONALE 0800142615

- ENTE COMPETENTE PER LA TUTELA Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di Parma e Piacenza

- ENTE SCHEDATORE Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici per le province di Parma e Piacenza

- LICENZA METADATI CC-BY 4.0