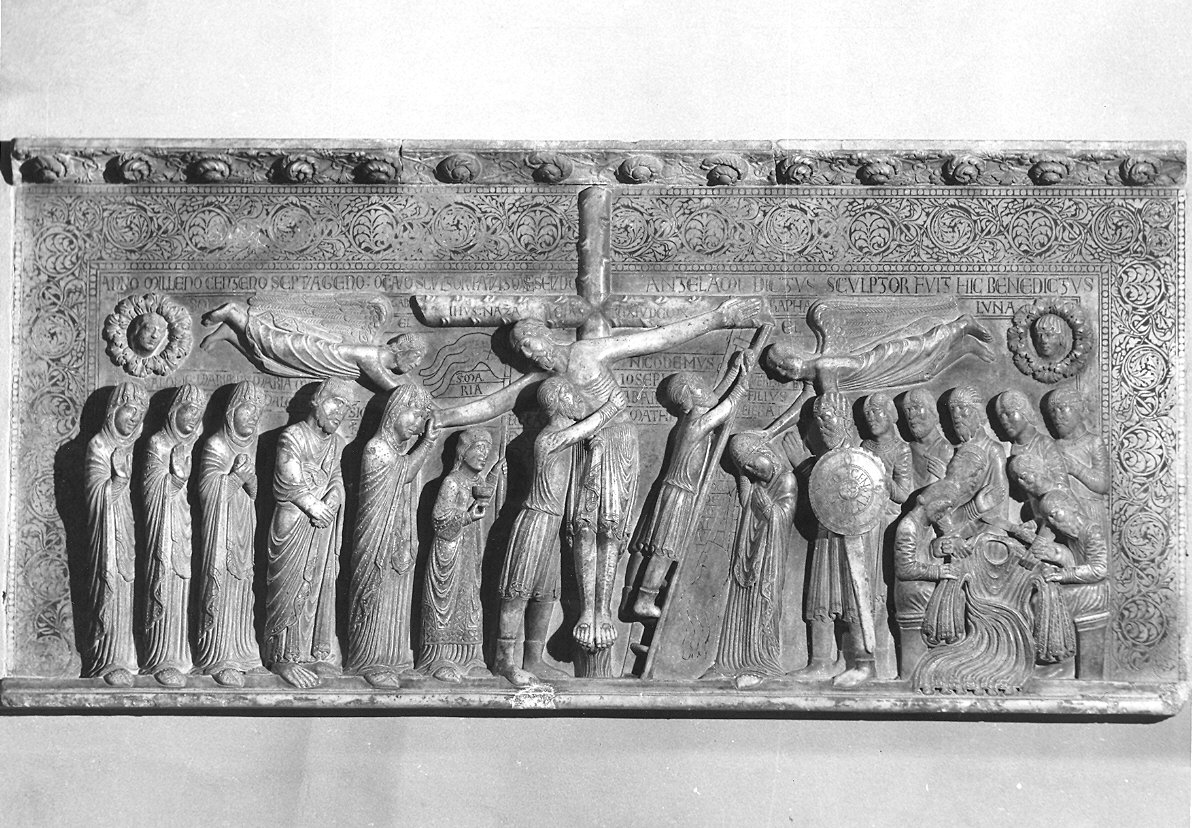

deposizione di Cristo dalla croce (rilievo) di Antelami Benedetto (ultimo quarto sec. XII)

La lastra presenta nel bordo superiore ed aggettante una cornice marcapiano con rosette a tuttotondo collegate da un tralcio annodato con foglie e frutti appena a rilievo. Il bordo inferiore è invece segnato da una semplice e lineare cornice bombata anch'essa aggettante. Lungo i tre lati corre una greca a motivi vegetali profilata da fascette con una decorazione a perline. Sotto, la fascia orizzontale contiene un'iscrizione composta da lettere capitali onciali, che attesta la cronologia e la paternità dell'opera. Al centro della composizione la croce con Gesù che si appoggia alla figura di Giuseppe d'Arimatea (sulla sinistra) e Nicodemo che, a destra arrampicato su di una scala a pioli, è colto nell'atto di togliere il chiodd dal palmo della mano di Cristo. Sul lato sinistro si sussegue una teoria di donne, rigorosamente viste di tre quarti, avvolte in abiti drappegiati, con le mani giunte al petto o aperte in segno di commosso stupore, esattamente riconoscibili attraverso le iscrizioni che ne sovrastano il capo come Salomé, Maria di Giacomo e Maria Maddalena. Poi la figura di Giovanni, con tunica e manto, a piedi nudi, alle spalle della Vergine, di profilo, che mestamente stringe la mano del figlio esanime, avvicinandosela al viso, aiutata dall'angelo Gabriele. V. "Osservazioni"

- OGGETTO rilievo

-

ATTRIBUZIONI

Antelami Benedetto (notizie 1178-primo Quarto Sec. Xii)

- LOCALIZZAZIONE Parma (PR)

- NOTIZIE STORICO CRITICHE Il bassorilievo della "Deposizione" è stato oggetto, nel corso del tempo, di un vivace dibattito critico: considerato parte di un "evangelistario" o pulpito da cui venivano recitati appunto i Vangeli (si veda A.M.Edoari De Erba , Ms. Parmense 420, 1573, cc. 314v.-315r.; Dalla Torre 1584, c. 12v. ed in generale gli storici del XVI secolo); ambone andato forse distrutto nel 1556 (Affò 1793, pp. 16-18 che ricorda tra l'altro che la lastra era in quel periodo paliotto d'altare nella cappella Baiardi, v. scheda n. 433; Schmarsow 1890, p. 238; Soncini 1929, p. 19 nota 22 ed ancora Porter, Woge, Witzthum) o pontile (Pelicelli 1929, pp. 40-41 che fa un'analisi attenta delle misure; A.O.Quintavalle 1947, p. 31 nota 2; De Francovich 1952, p. 117 e pp. 148-151; Salvini 1961, p. 439 e Greischel, Frankl. Per una più dettagliata e rigorosa bibliografia si rimanda a A.C.Quintavalle, Benedetto Antelami, cat.mostra, Milano 1990, p. 349, scheda n. 16). La soluzione del pontile sembra essere attualmente l'ipotesi più credibile: dopo le affermazioni del De Francovich (1952, p. 117 e pp. 148-151), seguite dal Rosati (1958, col. 439) e da Quintavalle (1969, pp. 105-108; 1974, p. 339) nessuno mette più in dubbio che essa in origine fosse inserita all'interno di un pontile-pulpito simile a quello del duomo di Modena. Nonostante le opinioni di autorevoli studiosi continuino ad essere fra loro contrastanti, tale tesi è avvalorata dalla presenza, presso la Galleria di Parma, di tre capitelli istoriati, in marmo bianco, e di una lastra molto rovinata della stessa lunghezza rappresentante la Majestas (in Galleria Nazionale di Parma. Dall'Antico al Cinquecento, Milano 1997, pp. 8-16) nonché di quattro leoni stilofori, derivati da quelli della facciata di St.Trophime, un tempo custoditi in duomo nella cappella Bernieri ed oggi presso il Museo Diocesano (Salvini 1961, p. 439) e dalla testimonianza delle fonti antiche: "Benedetto Antelami di basso rilievo et minutissimo taglio in tre tavole di marmo bianco di Carrara sculpì tutti i Misterii della Passione di Nostro Signore et l'essere in forma di teatro supra quattro colonne: dove dal Clero si leggevano al popolo i giorni festivi nella chiesa cattedrale gli Evangelii" (A.M.Edoari Da Erba, De Compendio...., Ms. Parmense 420, 1573, cc. 314v.-315r.; lo storico scriveva esattamente sette anni dopo gli interventi del Mazzola Bedoli, artefice della scalinata della presbiterio e della diostruzione dell'arredo precedente). Secondo Quintavalle la terza lastra citata dal Da Erba, forse rappresentante un' "Ultima Cena", andò perduta (1974, p. 339 e più recentemente 1990, p. 32 e pp. 47-48 ma si cfr. anche Montorsi, Romanico e non..., 1992, p. 78, che sostiene la tesi secondo cui la "Majestas" fosse fronte del pulpito e la "Deposizione" parte del parapetto del pontile). Per quanto riguarda la datazione della "Deposizione" (1178), essa coincide con la data ricordata nelle fonti con l'epoca di ricostruzione della cattedrale, particolare che ha fatto supporre al Quintavalle la possibilità di una ristrutturazione dell'intera facciata proprio ad opera dell'Antelami. Al di là delle interpretazioni documentarie resta però indiscutibile l'altissima qualità di questa composizione, nettamente scandita nel fondo niellato, impostata secondo una dinamica lineare gotica e tutta giocata sui rapporti luministici tra il fondo, trattato in superficie con un leggero intarsio di colore ed il rilievo a piani diversi, fortemente definita da linee fitte e regolari che tradiscono, soprattutto nei particolari delle pieghe della tunica di Gesù o in quelle degli abiti, ancora echi di cultura bizantina. Nella scena si assiste ad una sorta di accelerazione del movimento che dai lati (moto ondulatorio delle figure con viso inclinato, volo degli angeli) converge verso il centro nella figura-fulcro di Cristo in croce, piegato verso la madre, accompagnato da Giuseppe d'Arimatea che lo sorregge e da Nicodemo che, sulla scala, gli toglie il chiodo dalla mano. In posizione "eccentrica" lo scudo del centurione forma quasi un triangolo ideale ed immaginario con le due borchie vegetali che, negli angoli superiori, racchiudono le personificazioni del Sole e della Luna, simboli della partecipazione cosmica al dramma, ma pure trasposizione analogica, secondo le tesi di Origene, del Cristo-Sole e della Chiesa, sua Luna. Nelle loro forme, che possono anche ricordare elementi tratti dalla tarda età imperiale romana, essi annunciano un nuovo sguardo lanciato verso la cultura figurativa antica. Ogni personaggio, caratterizzato da un'intensa espressività, risulta come irrigidito e quasi trattenuto nei gesti, investito da una commozione profonda e da un senso di solenne partecipazione all'evento. La cornice che chiude l'insieme è costituita da elementi vegetali di origine provenzale e dell'Ile de France, anche se già però filtrati attraverso l'ottica emiliano-lombarda: (continua nelle "Osservazioni")

- TIPOLOGIA SCHEDA Opere/oggetti d'arte

- CODICE DI CATALOGO NAZIONALE 0800142614

- DATA DI COMPILAZIONE 2004

-

DATA DI AGGIORNAMENTO

2006

- ISCRIZIONI lungo la cornice, in alto - ANNO MILLENO CENTENO SEPTUAGENO OCTAVO SCULPTOR PARAVIT MENSE SECUNDO ANTELAMI DICTUS SCULPTOR FUIT HIC BENEDICTUS - lettere capitali - ad alveoli - latino

- LICENZA METADATI CC-BY 4.0