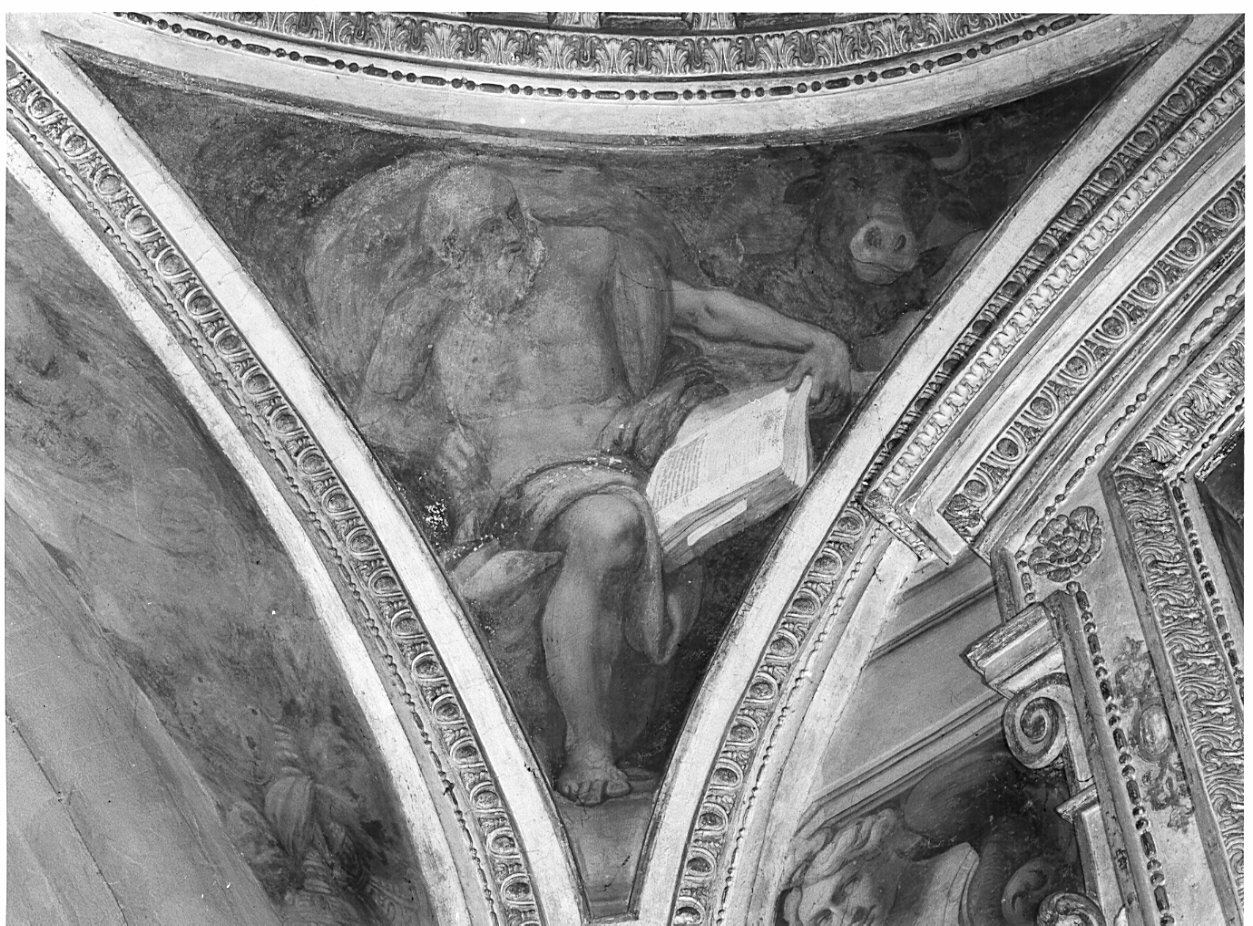

San Luca scrive il vangelo

dipinto

1621 - 1621

Crespi Daniele (attribuito)

1597-1600/ 1630

A sinistra della parete d'ingresso è raffigurato l'Evangelista, avvolto in drappi gialli e grigi, seduto mentre sta scrivendo su un libro aperto. A destra s'intarvvede la testa del toro, suo attributo tradizionale. Fondo scuro

- OGGETTO dipinto

-

MATERIA E TECNICA

intonaco/ pittura a fresco

-

MISURE

Altezza: 200

Larghezza: 130

-

ATTRIBUZIONI

Crespi Daniele (attribuito)

- LOCALIZZAZIONE Milano (MI)

- NOTIZIE STORICO CRITICHE Il Ruggeri (1974) mette in relazione un disegno preparatorio delle Gallerie dell'Accademia di Venezia (n.93) con questo pennacchio e considera anche dal punto di vista delIo stile, al di là di un'ovvia ascendenza michelangiolesca, una relazione precisa con la cultura emiliana e oprattutto con Annibale Carracci della Galleria Farnese (si vedano i numerosi disegni preparatori, tra cui alcuni del Louvre che conferma il rapporto con la riforma degli Incamminati già precisato nella relazione col Lanfranco.Il Ruggeri (1974) cita un disegno appartenente all'Accademia di Venezia (1681), rappresentante sei studi di figure virili ignude evidentemente preparatori per gli Evangelisti; esso proviene dalla raccolta, dispersa nel 1818, del pittore Giuseppe Bossi, che già attribuisce il disegno al Crespi. Il modo immediato della stesura grafica, la nervosità del ductus, tendente però alla definizione armonicamente bilanciata indicano un interesse a soluzioni neoparmensi riconducibili al linguaggio grafico di Giulio Cesare Procaccini, a sua volta riferibile a numerose prove di Giulio Campi, in una circolazione insomma di cultura emiliana cinquecentesca. Nonostante le marcate analogie morfologiche e figurative siamo qui ben lontani dagli esiti di michelangiolismo accademizzato che distingue i due Evangelisti sui pennacchi della volta di San Vittore al Corpo a Milano, dipinti nel 1619. In questi rapidi appunti già si distingue la grafia caratteristica di Daniele, il suo segno deciso ed essenziale, le ombreggiature a tratti paralleli, la ricerca di pose complesse che si riscontra soprattutto nelle opere giovanili.La cappella, un tempo dedicata a San Paolo, fu data in iuspatronato a Emanuele Crisolora, celebre erudito, per la sepoltura della figlia o nipote Teodora Crisolorina, moglie dell'umanista Francesco Filelfo, morta nel 1441. A questa famiglia successero i Po imparenti coi Crisolora, che la rifabbricarono, secondo il Bugatti nello stesso tempo in cui Pigello costruì quella di San Piertro. Estinto poi questo ramo nel 1538 la cappella passò al conte Giovanni Rusca, fino al 1576 quando, estinta anche questa, fu ereditata da Pietro Antonio Ciocca, che dovette restaurarla. Nel 1620 infine fu concessa ai fratelli Giovan Battista e Bonifacio Sacchi, il primo segretario di stato e il secondo ragioniere della Regia Camera. Questi tra il 1620-1621 restaurarono la cappella (come attesta la lapide, datata 1621, ancora esistente sulla parete destra), facendola ornare ad affresco da Daniele Crespi, che per gli stessi fratelli Sacchi aveva già lavorato nella cappella di San Giovanni Battista nella chiesa milanese di Sant'Alessandro. Alla cappella già accennava il Della Valle (1633): "fu data ai fratelli Sacchi, alle cui spese con ori, stucchi, pitture tutte di mano di Daniello". II Torre (1674) la descriveva minuziosamente, chiamando la scena centrale come Trionfo di Adamo e considerandi il Crespi "sfortunato ingegno che venne al mondo all'usanza dei lampi, gli quali spariscono nel maggior loro chiarore". Cosi anche il contemporaneo Scaramuccia (1674) scriveva: "cappella dipinta a fresco dall'accellente mano di D. C., con il suo quadro d'altare a oglio, ove é una bellissima Annunciata, il tutto di buon impasto, di gagliardo colore ed a gran segno studiato". Veniva quindi ritenuta "opera degna di nota da tutte le guide milanesi: Latuada (1737), iI Santagostino (1671 3° ed. 1747), Sormani (1752), Bianconi (1787), I'Allegranza 1784, il Bossi (1818), Pirovano (1826), Mongeri (1872). II ciclo, databile con sicurezza al 1621 é quindi un'opera dei primi anni dell'attività milanese di Daniele, qui attento ai suggerimenti della cultura cinquecentesca. E citazioni correggesche sono evidenti nel trionfo di San Paolo, come nei putti sul bordo, veemenza del cosidetto realismo psicologico domina la Visitazione, saggio del più tipico Crespi, che é memore (vedi le figure delle due donne) di ricordi gaudenziani (Mazzini 1956)

- TIPOLOGIA SCHEDA Opere/oggetti d'arte

- CODICE DI CATALOGO NAZIONALE 0300206186A-5

- ENTE COMPETENTE PER LA TUTELA Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici per le province di Milano Bergamo Como Lecco Lodi Monza Pavia Sondrio Varese

- ENTE SCHEDATORE Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici per le province di Milano Bergamo Como Lecco Lodi Monza Pavia Sondrio Varese

- DATA DI COMPILAZIONE 1979

-

DATA DI AGGIORNAMENTO

2006

- LICENZA METADATI CC-BY 4.0